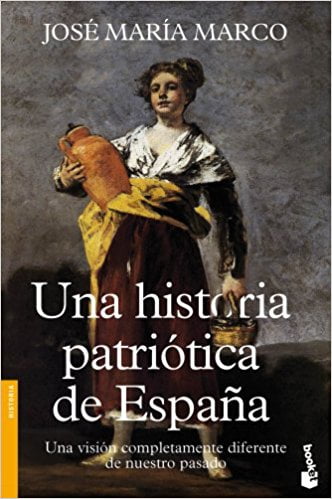

La aguadora, de Francisco de Goya

La aguadora

La protagonista del primer lienzo es una muchacha vista desde abajo, bien plantada en el suelo. Con la mano derecha en la cintura sostiene un cántaro funcional, sin el menor adorno, apoyado en la cadera. En la izquierda lleva un cesto con los recipientes para beber. La naturalidad de la pose refuerza la autoridad del personaje. Mira al espectador limpiamente, sin reticencia ni curiosidad excesiva. Así sabemos que no está –ni se siente- sola, y que conoce la dignidad de su oficio, su propia dignidad. Es un ser humano consciente: de su cuerpo, de su lugar en el mundo, de su valor.

La muchacha es morena y de piel clara, combinación muy española, con la cara rebosante de buena salud y coloreada por el aire libre. Lleva el pelo recogido por detrás, aunque a la derecha se le ha alborotado un poco: tal vez una ráfaga de aire o un gesto que se nos deja adivinar. El caso es que la figura cobra así un dinamismo que la pose, tan escultural, no desmiente: se diría que va a ponerse a andar y quizás ofrecernos un vaso de agua. El vestido reafirma el carácter popular del personaje, pero sobre la falda y el corpiño marrones, y la enagua y la pañoleta blanca a modo de chal, destacan otros dos elementos: el dorado suntuoso del paño enrollado a la cintura, que le ayuda a sostener la jarra, y unos pies aristocráticos, de tobillos finos y calzado sofisticado, más que el adorno bordado en la manga. No hay, como ocurría en los cartones, recreación aristocrática de la realidad popular. Aquí la figura del pueblo es intrínsecamente noble, y los detalles lujosos parecen ser un reconocimiento, el homenaje debido a esa dignidad.

El entorno está sugerido con gran economía: un cielo gris un poco azulado, inmenso, lo que parece unas encinas detrás de la muchacha y al fondo un monte en un gris más oscuro, un poco violeta, que recuerda las estribaciones de la sierra de Madrid. Sea lo que sea, configuran un paisaje y una atmósfera –otra vez- inequívocamente españoles: por la gama cromática, por los elementos retratados, por esa voluntad de abstracción que centra la mirada en el personaje -como en las naturalezas muertas se concentra en unos objetos determinados: un cántaro, por ejemplo, y a veces un cesto-, y por la clara conciencia del artista en la evocación de una tradición que conoce y domina.

La luz viene de la izquierda y se concentra, como era de esperar, en la aguadora: en la cara, en los pies, en la diagonal que forman las dos manos, el paño dorado y el cántaro. También en el pecho, lo que subraya la femineidad del personaje, combinada con la juventud y la cara un poco aniñada. La aguadora desprende una sensualidad particular, una sensualidad casta, ajena a cualquier sugerencia erótica.

El óleo, como su pareja del afilador, fue pintado, al parecer, entre 1808 y 1812, en plena Guerra de la Independencia. Se ha dicho que Goya, que vivió el cataclismo con la intensidad que sabemos, quiso homenajear así a quienes se habían levantado contra el francés, los héroes anónimos abandonados por la Corona y buena parte de la clase dirigente, en particular la aristocracia, en su defensa de la dignidad de la nación. Es posible que así sea, y que la aguadora se dirija a dar de beber a los héroes de guerra.

Sin llegar a tanto, lo que es seguro es que la estampa de la aguadora pertenece a un registro estético que Goya cultivó o, mejor dicho, creó de nuevo partiendo de la realidad histórica que fue la suya. Es una forma de costumbrismo que muestra, como siempre, un personaje popular caracterizado por su oficio. Ahora bien, estamos ante un costumbrismo sublimado en una representación muy abstracta que, aun así, no pierde nunca contacto con la realidad. Aquí no hay sentimentalismos, ni empatía, como se dice ahora: la muchacha se reiría –una vez que lo hubiera entendido- si alguien le dijera que está intentando ponerse en su lugar. Tampoco hay alegoría, aunque se podría glosar un largo rato el significado de ese personaje femenino portador de agua, elemento vivificante por excelencia, en contraste además con su pareja, el afilador, trasunto popular de Marte, o del Marte de Velázquez, como ella podría serlo de Ceres y tal vez, aunque en tal caso con un toque humorístico, de Minerva, una Minerva como la Juana de Tomé de Burguillos. Aun así, la muchacha, tan viva, tan real, no es un símbolo. Ni lo es de un oficio, ni del pueblo, ni tampoco de su país, de España. Es más bien la materia misma de lo español elevada a idea y que en esta, en su forma de muchacha, una muchacha concreta, individualizada, ha alcanzado la perfección.

La autoridad del personaje, la rotundidad del gesto, la seguridad con que se presenta ante el espectador, remiten a una tradición clásica, de índole naturalmente escultórica: es una figura de bulto, que podemos rodear y sobre cuya presencia física no cabe la menor duda. Al mismo tiempo, esa sensación puramente espacial nos ayuda a comprender la autonomía de la muchacha, un ser humano vivo, libre a pesar de la humildad de su oficio, detenida sólo por un instante y tal vez por sorpresa. Volvemos otra vez a una tradición española, que se enraíza aquí en una sensibilidad romántica, hecha de movimiento, de libertad y de incertidumbre, sensibilidad propiciada por el desastre de la guerra y el hundimiento de un mundo que ha quedado atrás, el de la moderación y la racionalidad ilustradas, el de la sensibilidad ante una naturaleza benigna y bienhumorada, el de las reformas graduales, humanas.

La solución estética de Goya sugiere una síntesis posible entre un mundo y otro, en una forma que sólo se podía dar aquí: nacida no en abstracciones políticas como el Pueblo, la Ciudadanía, los Derechos o la Nación, sino más bien desde la realidad de una cultura en la que la tradición y lo nuevo no se distinguen fácilmente porque no pueden dejar de nutrirse la una del otro, y cualquier intento de escindirlos lleva a la desnaturalización de los dos. Lo clásico y lo romántico, también lo católico, se funden así para iluminar la perspectiva de una realidad perfecta –y necesaria- en un momento de cambio de una extrema violencia. En cierto sentido, nos sugieren Goya y su personaje, la revolución ya estaba hecha y la aguadora –y su compañero el afilador- viven y se mueven en ese mundo inevitable, a pesar de todo.

Ver Historia patriótica de España, Planeta, 2012.

La aguadora, Museo de Bellas Artes de Budapest.