Willa Cather. El canto de la alondra

Prólogo a El canto de la alondra. Valencia, Pre-Textos, 2001.

Willela Siebert Cather nació en Virginia, en 1873. Se empeñó en cambiarse el nombre en recuerdo de un tío suyo, William Sibert Boak, y acabó firmando Willa Cather. Cuando tenía nueve años, la familia se mudó a una granja cerca de Red Cloud, un pueblo de Nebraska que a Willa Cather le pareció el fin del mundo. No le faltaba razón. Red Cloud había sido hasta muy recientemente parte de la frontera, ese movimiento que contribuyó como pocos a la construcción de América. Con sólo 2.500 habitantes, Red Cloud tenía entonces bastante actividad. Cada día la cruzaban ocho grandes trenes de pasajeros y mercancías. También tenía un teatro, llamado Red Cloud Opera House, donde Willa Cather actuó y leyó algunas de sus redacciones escolares. Allí asistió a las funciones de las compañías teatrales y de ópera que recorrían el territorio norteamericano e incluso allí, en el fin del mundo, fomentaban el gusto y la tradición del gran arte europeo que los pioneros, como la familia Cather, se esforzaban por no olvidar.

Muy interesada por la medicina, se empeñó en seguir estudios científicos en Lincoln, Nebraska, hasta que un profesor, impresionado por el talento de aquella alumna obcecada, publicó sin permiso uno de sus ensayos. A partir de ahí, Willa Cather siguió escribiendo hasta el fin de sus estudios. Como a cualquier muchacha de su edad, le había llegado la hora de casarse, aunque Willa Cather optó por la independencia para proseguir así su carrera. Durante algunos años ejerció de profesora universitaria en Pittsburgh. Conocía muy bien su materia -la literatura-, y en sus clases era exigente, clara y trabajadora.

Aun así, no parece haber tenido gran vocación por la enseñanza, y en 1905 vuelve al periodismo y se instala definitivamente en Nueva York como redactora y editora de la revista McClure’s Magazine. Siete años después, en 1912, publica su primera novela, Alexander’s Bridge, que le permite empezar a alejarse del periodismo para ir dedicándose cada vez más a la literatura. Sus novelas sobre la vida de los pioneros, la guerra europea (One of Ours, 1922, premiada con el Pulitzer) o los cambios en la vida americana (The Professor’s House, 1925) le valieron una inmensa popularidad, que agradeció pero intentó eludir.

Ocultó siempre su vida privada, hasta el punto de que las cartas que no consiguió destruir antes de su muerte están embargadas y no se pueden editar. Fiel a una idea muy seria de lo que el ser humano debe a su destino, su vida se centró en el cumplimiento de su vocación literaria. Como no se le conocen amores masculinos y en su juventud tuvo la fantasía de vestirse de hombre, se ha especulado sobre su lesbianismo, que no parece improbable. Mantuvo grandes amistades con algunas mujeres, como Edith Lewis o Isabelle McClung. Isabelle se casó con un músico, Jan Hamburg, al que Willa Cather debe buena parte de los conocimientos musicales que con tanta inteligencia aparecen reflejados en El canto de la alondra. Willa Cather solía visitar a sus amigos en verano, en su casa de Jaffrey, New Hampshire, y en esas temporadas escribió algunas de sus mejores obras. Allí fue enterrada tras su fallecimiento en 1947.

El canto de la alondra es una de sus primeras novelas, publicada en 1915, después del gran éxito de O Pioneers! (1913). Con ésta, que homenajea desde su título a Walt Whitman, y con Mi Antonia (1918), la siguiente novela, comparte el motivo una mujer enfrentada al cumplimiento ineludible de su deber. Como es natural, la dimensión épica procede de las adversidades que afrontan todas ellas, pero sobre todo de la exigencia que ellas mismas se imponen. Se les podría aplicar lo que dice Willa Cather de Thea Kronborg, la protagonista El canto de la alondra: “Odiaba las dificultades, pero no sabía zafarse de ellas. Era como si la desafiaran”. El canto de la alondra es una gran historia americana, una historia de éxito que cuenta el triunfo de la voluntad, el trabajo, la constancia y el sacrificio. Cualquiera que se haya dejado seducir alguna vez por el sueño americano, la promesa de que el ser humano es capaz de mejorar si se lo propone, se sentirá conmovido con esta novela.

La historia de Thea Kronborg, una muchacha de origen sueco, con un talento fuera de serie y una individualidad indomable, que llegará a ser una gran cantante wagneriana, está inspirada en la vida de Olive Fremstad (1868 ó 1871-1951). Fue una gran artista, llegada a Estados Unidos desde Suecia de niña. Destacó por su voz extraordinaria, estudió con Lilli Lehmann, se impuso en Alemania como contralto y triunfó en Nueva York con papeles de soprano dramática. Pero la vida de Thea también es, en buena medida, la de la propia Willa Cather. Como su creadora, Thea Kronborg tiene que salir adelante en un pueblo ferroviario de las grandes praderas del Oeste americano, equivoca su vocación, se sacrifica para conseguir lo que quiere y en un momento crucial elige su carrera y deja de lado cualquier vida sentimental.

Willa Cather

El aliento épico no disimula las miserias, las mezquindades ni los momentos de soledad. Pero las dificultades no impiden la generosidad ni la bondad. Cuando Thea Kronborg sea una de las estrellas del Met, el mítico Metropolitan Opera House de Nueva York, seguirá midiendo el valor de las cosas por los seiscientos dólares que le legó de niña su amigo el ferroviario Ray Kennedy, con la condición de que fuera a estudiar a Chicago. En El canto de la alondra, el éxito no viene sólo del empeño en cumplir un proyecto individual, sino de la confianza que su madre, sus amigos, los que la quieren, depositan en su protagonista, a veces incluso a pesar de ella. Esto también resulta muy americano.

La deuda de Thea con el espíritu de América no se agota ahí. Hay una escena crucial que se desarrolla en un cañón de Arizona habitado antiguamente por un pueblo indio. Allí, entre los restos de los primeros pobladores, Thea alcanzará la posesión intuitiva, esencial, de la historia y el paisaje americano. Comprenderá algo que hasta ahí no llegaba a entender, el alcance del don que ha recibido con su voz:

Aquellos objetos le hacían sentir a uno que debería dar lo mejor de sí mismo, y contribuir a responder al deseo de la ceniza que allí dormía. Allí se había soñado un sueño hace muchos años, en la noche de los tiempos, y el viento había susurrado una promesa a la tristeza de los indígenas. A su manera, esa gente había sentido el principio de lo que iba a venir luego. Aquellos trozos de barro cocido eran como eslabones que le ataban a uno a la larga cadena del esfuerzo humano.

Luego vendrán los años de trabajo, aún más árido que el que ha dejado atrás, hasta que de pronto, dando vida a Sieglinde en el Met, durante el primer acto de La Walkiria, se da cuenta que ha alcanzado la plenitud de su arte, aquello con lo que siempre había soñado, la naturalidad absoluta que le había sido esquiva. Entonces entiende que la “madurez artística consiste, más que cualquier otra cosa, en un sentido cada vez más refinado de la verdad”. Es el trayecto ideal de Willa Cather, que seguirá profundizando en estas historias de integridad y exigencia personal hasta llegar a contar la vida de un santo, un misionero francés en el Sudoeste americano, en la bellísima novela La muerte llama al arzobispo (1927). Lo mismo ocurre con el estilo, cada vez más depurado, abstracto y sensual a la vez. En El canto de la alondra alcanza momentos de alta emoción, bañados todavía de entusiasmo juvenil. Willa Cather podó una décima parte de su novela, sobre todo de los capítulos dedicados al éxito de la protagonista. Queda una prosa honda y transparente, todo un reto para su traducción a la lengua de Valera y Azorín, de sobra cumplido en esta primera edición española.

Casi al mismo tiempo que el éxito inicial, a Willa Cather le empezaron a llegar las críticas. Habiendo vivido entre dos siglos, bastantes de los escritores contemporáneos, sobre todo los que iban a marcar la modernidad en literatura, como Hemingway, desdeñaron su pulcritud estilística, su apego al decoro en la narración. Por esos mismos años, una crítica impregnada de izquierdismo la tildó de conservadora nostálgica. Más tarde pareció que los postmodernos darían una oportunidad a una mujer que, además de haber tenido que luchar para salir adelante como escritora, se había sentido atraída por otras mujeres. Pero Willa Cather, como los creadores de América, no renunció nunca a los valores universales y al gran estilo occidental. Así que esta escritora clásica, todavía popular, ha acabado convertida en una outsider.

El público de habla española, que tuvo ocasión de conocer varias de sus obras gracias a la casa editorial Luís de Caralt, tiene con ella alguna pequeña deuda. No faltan en su obra las referencias a España. El protagonista de The Professor’s House dedica buena parte de su vida a un estudio sobre los “Aventureros españoles en Norteamérica”. En El canto de la alondra, cuando Thea Kronborg ha de enfrentarse por primera vez a un público de verdad aficionado a la música, no a los asistentes a misas y funerales para los que ha cantado hasta entonces, lo hace ante los mexicanos de su ciudad, Moonstone. Los mexicanos la reciben entusiasmados, sabiendo reconocer a la primera ese tesoro que es una gran voz.

La primera ópera que a Thea le cae entre las manos es Orfeo y Eurídice, de Gluck. Su maestro le dice que contiene la melodía más hermosa que se ha escrito y que nadie la ha cantado nunca como una artista española. Sin duda está pensando en Pauline García, más conocida como Pauline Viardot, la hija del cantante y empresario español Manuel García. La familia García estuvo en Nueva York en 1825, una fecha demasiado temprana para la novela; además, por entonces Pauline Viardot no había empezado su carrera artística. Pero el maestro de Thea, alemán, pudo haberla escuchado más tarde en su país o en Francia, cuando, según una leyenda perdurable, cantó como nadie lo ha vuelto a cantar el papel de Orfeo que Berlioz, en la transcripción de la ópera de Gluck que aún hoy se sigue escuchando, había pasado de tenor a mezzosoprano. Cuando trabajaban juntos en la partitura, Berlioz se enamoró de Pauline Viardot como su maestro se enamora de Thea.

Los lectores españoles siempre tuvimos abierta una puerta a la obra de Willa Cather gracias a Truman Capote, que cuenta del siguiente modo su encuentro con ella. De jovencito, Capote solía ir a una biblioteca pública en Manhattan y veía con frecuencia a una señora, bien vestida, siempre sola. Una tarde de invierno empiezan a hablar y la mujer se interesa por los escritores preferidos del muchacho. Éste echa mano de los clásicos, pero ella no acepta la evasiva. Entonces Truman Capote le confiesa el primer nombre que se le ha venido a la cabeza: Willa Cather. Ni que decir tiene que aquella mujer era la propia Willa Cather y que la escena nos dio a algunos la pista para leer a la novelista americana.

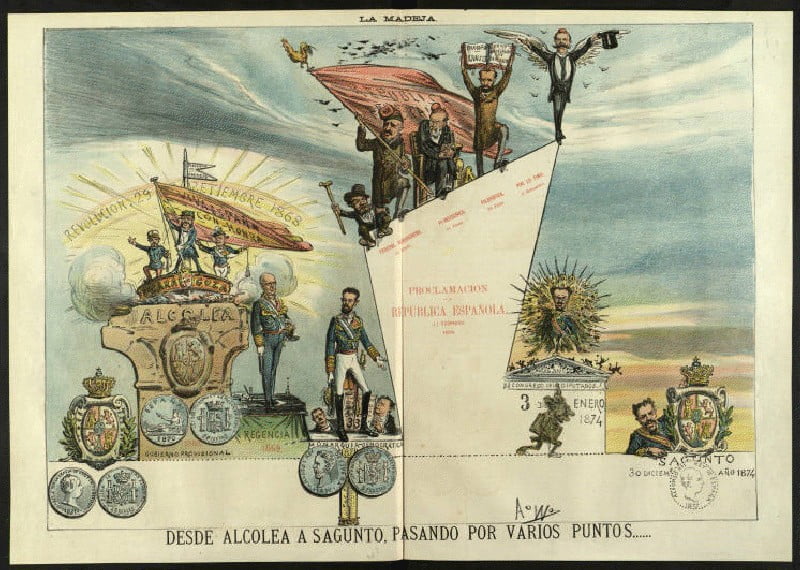

Ilustración: Olive Fremstad canta Kundry en Parsifal