El humor, el arte y la vida

En la escena final de Lohengrin, la ópera de Wagner, el protagonista debe salir del escenario subido en su barca-cisne. En una representación en Nueva York, en 1936, el cisne llegó a tiempo, pero cuando el tenor, el gran Lauritz Melchior, se disponía a subirse, el alado medio de transporte volvió a irse dejándolo varado en la orilla. En medio del estupor general, Melchior exclamó: “¿A qué hora pasa el próximo cisne?”

Durante una Salomé en un teatro australiano, la soprano protagonista cogió una bandeja antes de salir al escenario pensando que llevaba, bajo un pedazo de tela, la cabeza del Bautista. Cuál sería su sorpresa –y la de todo el teatro- cuando al retirar la tela se encontró con una pila de sándwiches.

En un Rigoletto en París, en 1954, el protagonista entonó con todo el rencor necesario su apabullante aria de odio a los cortesanos, cuando se dio cuenta que la joroba del personaje se le iba deslizando por la espalda hasta llegar a configurar un eminente y más que respetable trasero. Siguió cantando como un profesional, mientras trataba inútilmente de detener la excursión de la dichosa joroba.

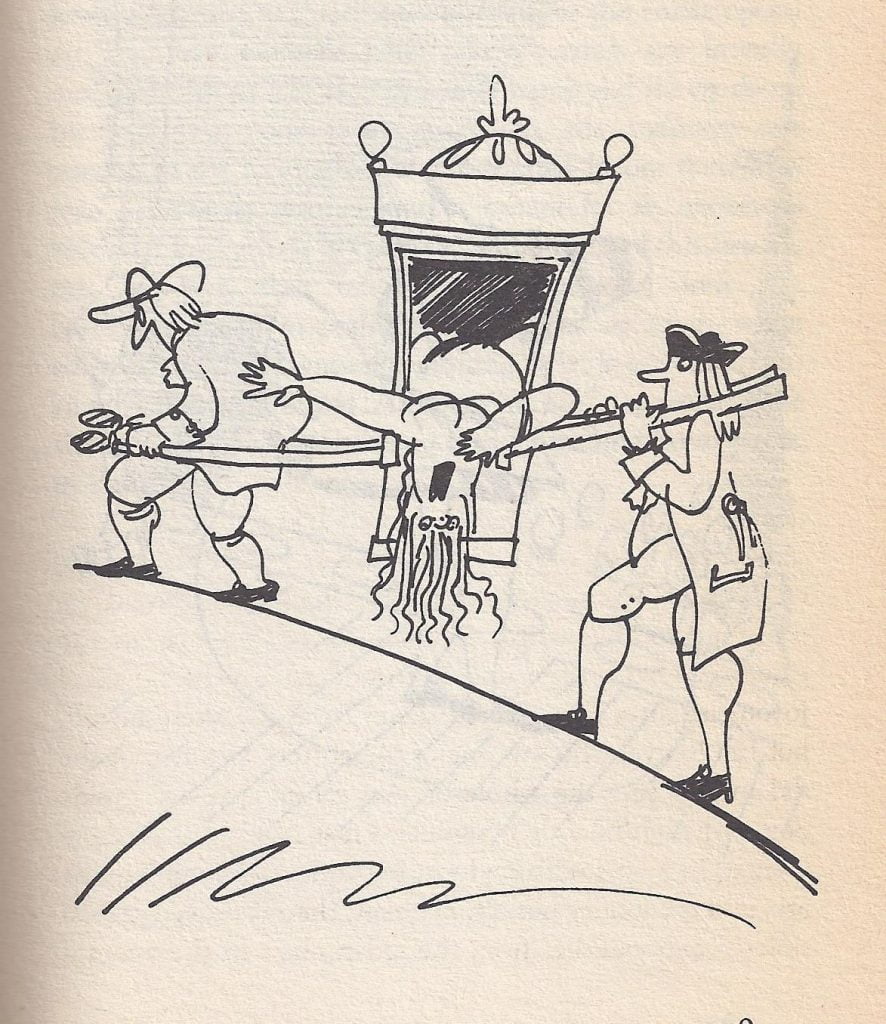

En un Don Giovanni en Nueva York, en el City Center, se les ocurrió sacar a Donna Anna en una silla de manos con dos porteadores, con tan mala fortuna que después de varios movimientos un poco violentos, la soprano,que no era una sílfide, quedó encajada dentro de la silla, pero casi del revés y sin que los porteadores pudieran ver lo que había ocurrido. La soprano tuvo la suficiente sangre fría para cantar la sublime “Ah! Chi mi dice mai” boca abajo ante un público estupefacto.

Ilustración de Michael ffolkes para The Bumper Book of Operatic Disasters, de Hugh Vickers.

En la Arena de Verona, en una Carmen, sacaron al escenario tal cantidad de caballos que uno de ellos, fuera de control, se lanzó a curiosear cerca del foso y, deslumbrado, acabó en medio de la orquesta, sin daños graves, eso sí. No acabarían ahí los desastres de aquella función. Cuando Don José se disponía a apuñalar a Carmen, apareció un gato y muy acaramelado, se puso a restregarse contra las piernas de quien hoy sería llamado un maltratador de género.

En una Tosca legendaria -tal vez demasiado, claro-, la soprano, sumamente miope, cogió un plátano en vez de un cuchillo y tuvo que arreglárselas para matar con él al malvado Scarpia. Y en otra Carmen, el tenor se dio cuenta que se había olvidado de la navaja para acabar con la gitana y decidió sobre la marcha estrangular a la mezzo, con lo que esta, convencida de que el hombre se había vuelto loco, le respondió a puñetazos. No dejaron de cantar, y de pelear, hasta que Don José se salió con la suya.

Eran otros tiempos, claro, y hoy cosas así son inconcebibles. Entonces, la ópera, el arte de lo sublime llevado a sus últimas consecuencias, se movía siempre –y por eso mismo- al filo del ridículo. En eso consistía la maravilla de la ópera. Que resultaba excitante y divertida, como la vida misma, pero llevada a una intensidad que en la vida –gracias a Dios- rara vez se alcanza. Fingir que nos tomábamos en serio los cisnes de Lohengrin o de Parsifal, las valquirias del Anillo, los arrebatos libertarios de Carmen o los pasmos inefables de la pobre Mélisande no quería decir que no supiéramos que todo aquello era teatro y que las emociones, los escalofríos e incluso las lágrimas se podían mudar en carcajadas en un abrir y cerrar de ojos. (Le toca a Mozart haber compuesto la única ópera de verdad seria de la historia, que es La flauta mágica. Por eso hoy la infantilizan siempre.)

Aunque en la ópera esta combinación se produzca con especial intensidad porque en la ópera, por su propia naturaleza, todo es excesivo y descabellado, lo mismo ocurría en muchas otras formas expresivas. Cervantes no pulveriza el ideal de belleza y de bondad que toda su obra persigue por el realismo inherente a la mentalidad de su pueblo, del que participa sin remedio. Cocteau hacía alta poesía visual sin perder la sonrisa. En su pintura (o en sus grabados y sus dibujos), Goya sentía una inclinación irremediable por lo grotesco y lo deforme, pero eso no le impide atenerse con respeto infinito a la humanidad estricta. Y Prince, el gran Prince, conjugaba la más fanática profesionalidad con la diversión y las ganas de vivir: cada concierto suyo era una fiesta…

Hoy en día, parece que todo el mundo se empeña en expresar en tonalidades oscuras y patéticas lo muy seria, trascendente y atroz que es la vida. Nada es lo bastante sórdido. Cuanto más turbia y más siniestra resulte una serie de televisión, una canción, una novela (o una representación de ópera) mejor parece, más elogios recibe, más se subvenciona. Parece que se hubiera perdido la capacidad de tomarse en serio algo en lo que aparezca el humor o la sonrisa: a menos, eso sí, que el humor y la sonrisa sean destructivos.

Esta deriva puede revelar muchas cosas. Una de ellas es la inseguridad, o el pánico, de quien opta por reducir la experiencia humana a lo bestial y a lo truculento, como si no hubiera nada más allá. Otra es el señoritismo, y otra la ignorancia, la falta de experiencia. También debe de estar el empeño por acabar con todo lo hermoso de la vida y del arte. Tal vez cuente también la abundancia en la que vivimos y el consiguiente señoritismo.

Sea lo que sea, la consecuencia es un inmenso aburrimiento. Acercarse a casi cualquier producción estética contemporánea es afrontar las obviedades más ramplonas expresadas como si fueran el colmo de la innovación y la creatividad, y arriesgarse a recibir una lección sobre emancipación sexual, igualdad de género, justicia para los trabajadores o cualquier otra causa más o menos perdida.

Nunca se habían dicho tantas trivialidades con tanta hinchazón. Y por si fuera poco, la tontería sale cada vez más cara. Qué suplicio…