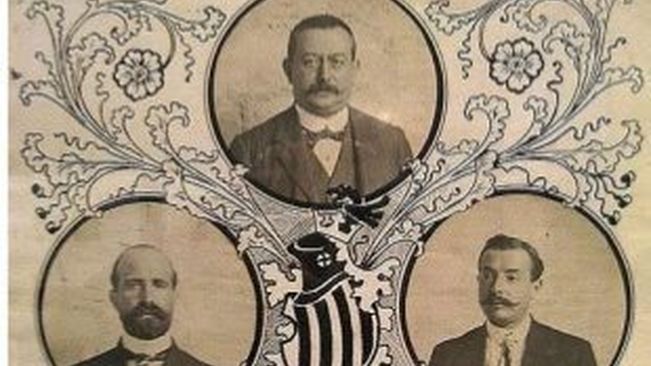

Joaquín Costa (1846-1911). La pérdida de la fe

De La libertad traicionada. Siete ensayos españoles. Madrid, Gota a Gota, 2007.

Costa sentía veneración por los árboles y a ellos dedicó uno de sus mejores trabajos, en el que describió las condiciones de cultivo de los árboles frutales: almendros, naranjos, encinas, manzanos, higueras, castaños y nogales, avellanos, melocotoneros y albaricoqueros.

“Los árboles quitan agua a los torrentes y a las inundaciones y la dan a los manantiales; distraen la fuerza de los huracanes, y la distribuyen en brisas refrescantes, arrebatan parte de su calor al ardiente estío y templan con él la crudeza del invierno; mitigan el furor violento de las lluvias torrenciales y avasalladoras, y multiplican los días de lluvia dulce y fecundante.”[2] Costa creía en la bondad de la naturaleza y en la capacidad del hombre para utilizarla en su provecho. Claro que también advierte de la prepotencia del ser humano, de su soberbia y su falta de respeto. Entonces denuncia las intervenciones ciegas y desconsideradas, que abusan de un poder ordenado a encauzar y moderar cualquier exceso. Aun así, cuando Costa habla de la naturaleza siempre deja traslucir un optimismo, una buena fe y una confianza en apariencia inagotables.

Durante muchos años, Costa mantuvo la misma actitud de confianza hacia su país. En 1875, Cánovas había repuesto en el trono a Alfonso XII, el hijo de la reina Isabel II, expulsada siete años antes. La estabilidad política conseguida gracias a la Restauración había favorecido lo que Costa llamó el “progreso general del país en todos los órdenes de la actividad humana”.[3] Esta prosperidad interna debía traducirse de inmediato en la expansión exterior de España. Había que abrir las fronteras, suprimir los aranceles y favorecer, mediante una política antiproteccionista, la libertad de los intercambios. Ésa era la forma de devolver la salud a una industria que ya estaba en condiciones de competir con cualquier otra del extranjero. Había que lanzarse a una nueva aventura colonial y participar sin complejos en el fabuloso reparto del mundo organizado por las potencias europeas.

Costa seguía las tendencias expansionistas de buena parte del pensamiento progresista español. Entonces aquellos hombres estaban convencidos de que España podía volver a ser la cabeza de un imperio. Más aún, participar en el movimiento era cuestión de supervivencia: el imperialismo no admite términos medios; o se es potencia colonizadora o se termina colonizado. España, por su tradición y su naturaleza, no puede verse relegada a un rango de segunda categoría. Habrá que construir una flota mercante y de guerra capaz de defender nuestros intereses en el mundo y devolver a nuestro país todo su esplendor. Y una vez cumplidas esas condiciones, una vez alcanzado un puesto entre los grandes, los españoles volveremos a sentirnos integrados en lo que es nuestra verdadera cultura, de la que nos exilió nuestra voluntad de aislamiento y la consiguiente decadencia.

“En una cosa estamos conforme todos los españoles: en que es hora ya de que España vuelva a ser una nación europea por algo más que por accidentes geográficos; porque tome parte en la formación de la historia contemporánea. Para conseguirlo, necesitamos principiar por ponernos en condiciones de poder escoger libremente entre la paz y la guerra, sin que por desdén o por misericordia nos releguen a la primera, ni por impulsos de absurdas alianzas nos arrastren a la segunda.”[4]

Costa quiso leer estas palabras en una reunión académica y política celebrada en 1883, el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil, pero la representación oficial de la Marina, que entendió aquellas palabras optimistas como una crítica, amenazó con retirarse si se hacían públicos los párrafos dedicados a las fuerzas navales. Costa hubo de contentarse con leer el resto del discurso y plegarse a la posición oficial, mantenida por Cánovas: España era un país pobre y atrasado, con pocos recursos y escasas energías para mantener una aventura colonial. Así se enfrentaban, y no por última vez, el gobernante, pesimista en apariencia, y el publicista y erudito, impulsado por su optimismo irrefrenable: el Don Quijote de la España eterna, frente al político apegado a la realidad, la circunstancia y a la opinión pública.

Pero Costa no se limitaba a preconizar un simple proyecto político. Ante el auditorio, pintó con los más vivos colores la maravillosa aventura que se abría ante quien quisiera participar de ella. En el Madrid resabiado y prudente de la Restauración, que Cánovas parecía conducir pulsando tan sólo los resortes de la codicia y el desengaño, Costa invocaba la “caballería oceánica” que los antiguos españoles habían forjado en la fabulosa epopeya del descubrimiento de América. Tras describir las “selvas portentosas, pobladas de elefantes y leones y gorilas y leopardos y aves de colores metálicos y de maravilloso canto” que esperaban a quienes se atrevieran a desafiar a la naturaleza, acababa preconizando una visión personal de la empresa colonial: “Vivir en la libre intimidad con la naturaleza, disfrutar de los goces de lo inesperado y de lo imprevisto, volar de sorpresa en sorpresa, viajar meses y años sin encontrar un camino ni una posada, perderse en sabanas y selvas y desiertos llenos de fieras, dormir entre los aullidos de las hienas y los rugidos de los leones y leopardos, a la sombra de gigantes baobabs, contemplar paisajes vírgenes, de una grandiosidad salvaje… ¡Qué fascinación, señores!”[5]

Quien descubría así su nostalgia de la grandeza épica, teñida, según mandaban los tiempos, de cierto futurismo a lo Julio Verne, había nacido casi cuarenta años antes, en 1846, en Monzón, una antigua ciudad templaria dedicada a la agricultura y situada a los pies de la grandiosa cordillera pirenaica. La familia se trasladó, pocos años después de nacer Joaquín, a Graus, cerca de la raya en la que empieza a hablarse catalán. Su padre, el labrador Joaquín Costa Larrégola, era respetado en la zona por su conocimiento de los usos y las costumbres del Alto Aragón. Lo llamaban, en homenaje a su sabiduría, el Cid. En su primer matrimonio tuvo una hija, Teresa, y de su segundo le nacieron otros once, de los que seis murieron en la infancia.

Joaquín, el primogénito, estaba destinado a heredar las pocas tierras que poseía la familia. Como era costumbre, desde los cuatro años ayudó en las faenas del campo, muchas veces de sol a sol. Las largas caminatas hasta las pequeñas parcelas dispersas que formaban el patrimonio familiar las solía hacer con un libro bajo el brazo. Esa era, al decir de todos los testimonios, su máxima ilusión: leer, aprender, saber. El maestro del pueblo entendió la vocación y le prestó su apoyo. Así reunió el pequeño Joaquín valor suficiente para enfrentarse a los planes de la familia. “Yo no quiero ser burro”, se cuenta que le dijo un día a su padre.[6]

Quiso meterse a soldado, pero el padre se lo impidió y lo mandó a Huesca, a servir a casa de un maestro de obras llamado Hilarión Rubio. A cambio de sus servicios, don Hilarión le proporcionaba cama y comida, sin sueldo. Como estudiaba en el instituto, debía pagarse los gastos trabajando fuera de la casa como peón, albañil o fabricando jabón. Prefería esos trabajos, por muy duros que fueran, a la humillación de tener que vestirse con la ropa desechada de los amos.

Estudiante aventajado, pronto recibe el encargo de enseñar en los cursos de latín, castellano y dibujo. Gana varias medallas, pero su sueño en esos meses es aprender taquigrafía. Así podrá escribir más deprisa, lo más deprisa posible, y dar salida a todas las ideas que le bullen en la cabeza. Ya ha empezado a publicar. Su primera obra es un Proyecto de reforma en la enseñanza de la Agricultura en el que se muestra, a los diecisiete años, convencido de que no hay instrumento de progreso más eficaz que la educación. Poco después funda el Ateneo Oscense, donde pronuncia sus primeros discursos, inflamados de fe en el estudio y el trabajo.

En 1867 se abre la Exposición Universal de París, muestra de todos los adelantos y progresos conseguidos por una civilización europea pletórica de fuerza y riqueza. Costa participa en un concurso convocado por el Gobierno para elegir a doce artesanos que serán enviados a París con la delegación oficial española. Saca el número trece, pero empeñado como está en conseguir una plaza en la expedición, recurre a las recomendaciones y adelanta dos puestos. París le deslumbra, aunque siendo como es un labrador de pura casta campesina, Costa desconfía del esplendor y pronto acaba encontrando el punto flaco. Es el pauperismo generado por la industria del siglo XIX, esa plaga disfrazada de libertad bajo la que gimen cientos de miles de esclavos, más desdichados aún que los siervos de la antigüedad. A Costa le fascina la modernidad; le deslumbran las máquinas, los adelantos, el progreso técnico y científico. Pero el precio que hay que pagar -desarraigo, soledad, intemperie- le parece demasiado alto.

Eso no le impide constatar el atraso de España, simbolizado por el toro disecado y ensangrentado, “con todas las señales de la pica y de las banderillas, de la espada y de la ausencia de yugo”, que preside la entrada del pabellón español. “Sólo España -apunta entonces- aparece en el Concurso Universal con la cabeza desmelenada, los brazos humeantes de sangre, la voz ronca y fatal gritando aún: ¡Sangre, sangre, más caballos a los toros!”[7] La crueldad, el egoísmo y la libertad áspera e insociable son los síntomas de la pobreza y el aislamiento de nuestro país, que no ha participado en el progreso general porque, siendo fértil, y debiendo alimentar una población escasa, no le hace falta trabajar para vivir. Por eso los españoles han dedicado todos sus esfuerzos a la política, sobre todo a la política de partido, sin ideas generales ni clara conciencia de los intereses nacionales. Para el joven Joaquín Costa, la política de partido es la peor de las epidemias: “Lo esteriliza todo, todo lo ensucia con su asquerosa baba, y todo lo empequeñece y desdeña.”[8]

El comportamiento de sus compañeros de delegación, mucho más pendientes de divertirse que de trabajar, confirmaba su análisis. Él, por su parte, cumplió con sus tareas de albañil, colaboró en todo lo que se le ofreció, encontró tiempo para estudiar e incluso se propuso ahorrar para seguir luego sus estudios en Madrid. No escatimaba ningún esfuerzo, incluso intentó hacerse él mismo la cena, con una lámpara de alcohol, en la habitación que había alquilado con un amigo. Pero perdía demasiado tiempo y pronto volvió al restaurante.

Al volver a Aragón perdió los ahorros tan duramente conseguidos, en un negocio de maquinaria agrícola en el que participaba su antiguo amo, don Hilarión. El fracaso no le arredra y en 1868 está en Madrid, dispuesto a seguir estudiando. Cuenta con la ayuda de sus padres, capaces de sacrificarlo todo al hijo genial, y sobre todo con la de su tío, José Salamero, un sacerdote poco mayor que él, culto, carlista y ambicioso. Salamero lo protegerá siempre y estará a su lado en los momentos clave de su vida. Por ahora, le consigue un trabajo de cuidador en un colegio madrileño. Así saca Costa, a los veintitrés años, el título de bachiller.

Estamos en 1868, el año que pone punto final al reinado liberal y tormentoso de Isabel II. Con el exilio de la reina y el desplome de la dinastía, se abre un período de inestabilidad: se discute una nueva Constitución política, se instaura una nueva monarquía, se acaba proclamando la Primera República… España -como siempre- participa plenamente en el torbellino de la época. Ha llegado el momento propicio para que se adelante una nueva generación dispuesta a tomar el poder y cambiar su país. Es el momento de los Prim, Castelar, Salmerón, Pi y Margall pero también de Cánovas, de Sagasta y de Valera, Menéndez Pelayo, Giner de los Ríos y Galdós. El joven Costa, en cambio, se retrae. Por mucho que se declare “republicano federalista”, por muy grande que sea su ambición, se encierra a estudiar.[9] Sin duda pesa en esta decisión la conciencia abrumadora de su inferioridad social, que le lleva a postergar cualquier posible participación en la vida pública hasta haber vencido su ignorancia, de la que es demasiado consciente. Ahora bien, la opción sólo se explica si se tiene en cuenta que la acción política no le agradó ni le interesó nunca.

En aquel Madrid que hervía de proyectos constitucionales, de intrigas políticas y de ambiciones personales, Costa decide matricularse en la universidad y se pone a estudiar Derecho. En el año 72 consigue la licenciatura y el siguiente, en pleno cataclismo republicano, saca el título de Filosofía y Letras. En el 74 se doctora en Derecho y en el 75 en Filosofía. El esfuerzo le aparta de cualquier intervención en los acontecimientos contemporáneos y le exige un tremendo sacrificio personal y económico. Aunque no totalmente “desnudo de recomendaciones”, como gustaba de decir, sí es cierto que apenas tiene con qué vivir.[10] No tiene dinero para matricularse en la universidad, ni siquiera para sacar oficialmente el título de doctor. Se pasa las tardes en su casa, solo, metido en la cama para no tener demasiado frío. No tiene más calzado que un par de botas… del mismo pie, y ha de meter una de ellas en agua, toda la noche, para poder calzársela. Una tarde tiene que hacer una visita de cumplido a Giner de los Ríos, que ha caído enfermo, y apunta en su diario que no tiene más pantalones que unos desechados incluso para andar por casa; pero el otro par lo ha llevado puesto dieciocho meses seguidos, “le falta el trasero y no tengo calzoncillos”…[11]

Vivir de prestado, escribir en algunas revistas, traducir… todo vale con tal de recuperar el tiempo perdido. “No salir, no escribir, no dormir, y a veces no comer, por no perder un cuarto de hora…” Costa se deja llevar por su obsesión por el tiempo que se va: quiere aprovecharlo, economizarlo, detenerlo. [12] Además, ya ha cuajado su carácter huraño, y su fama de hombre áspero y poco sociable, fruto sin duda de su inseguridad, de la conciencia de su origen social. A pesar de todo, logra su objetivo, que es conseguir una plaza de profesor en la Universidad Central. Pero pese a su loca carrera contra el tiempo, ha perdido su oportunidad. Su radical apartamiento de la política no le ha mantenido al margen de las grandes polémicas intelectuales de su tiempo, y aunque procedente de un medio rural y conservador, apoyado además por un sacerdote tradicionalista, se ha dejado seducir por Giner de los Ríos y los círculos krausistas madrileños, ese pequeño grupo de liberales a la moderna que querían infundir en la sociedad española un espíritu de reforma laica. Probablemente bajo su influencia, que en buena medida es la propia de la época, Costa abandona el catolicismo en torno a 1870.

Más todavía: la seducción que ejerce Giner y la ingenuidad de Costa son tan grandes que acaban por provocar la catástrofe. En 1874, el golpe de Estado del general Pavía y el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto abren la vía que pondrá fin a la anarquía de la Primera República. El nuevo gobierno de Cánovas, resignado a la intervención de los militares en la Restauración borbónica, no puede mostrarse débil. Orovio, ministro de Fomento, establece por decreto que los programas de enseñanza de las cátedras universitarias sean sometidos a la inspección del gobierno. Los krausistas, entre ellos Giner, que había llegado a ser decano de la de Filosofía, entienden que la medida va dirigida contra ellos y dimiten de sus puestos en la universidad.

Costa se solidariza con sus maestros y deja la plaza que tanto le había costado conseguir. Es el final de su carrera universitaria; en rigor, el final del sueño de toda una vida, el truncarse de una vocación a la que había sacrificado todo. “Cuando subía por la calle del Pez -escribe un año después de este episodio- me parece que salía de la Universidad, como en tiempos de curso o de oposiciones: ninguna extrañeza me causaba; estoy connaturalizado con aquello, y el estar allí me parece lo normal, fuera de allí lo violento.”[13]

Pasado el tiempo, Giner y los krausistas, bien situados en la vida intelectual y social madrileña, volvieron a la universidad. Costa, sacrificado a un juego político de clanes e intereses que se tomó radicalmente en serio, se quedó fuera para siempre. Ya no pudo borrar aquel gesto que le significó del lado de los progresistas. Sin haber sido republicano, sin haber participado en el desgobierno y la falta de autoridad, Costa pagaba los platos rotos por quienes, tras un período de apartamiento, volvieron luego a gozar de todos los privilegios.

Eso no le impidió a Costa mantener su lealtad a los krausistas, en particular a Giner. A cambio de su plaza en la universidad pudo ejercer de profesor en la Institución Libre de Enseñanza y participó activamente en el Boletín de la entidad. Ya hemos visto cómo perdió la fe en torno a 1870, aunque Costa es demasiado sincero, tal vez demasiado aragonés, para responsabilizar de su descreimiento a la Iglesia, como hicieron algunos krausistas ilustres. A pesar de su incontenible grafomanía, nunca trató el asunto. Pero la influencia de Giner va mucho más allá de lo puramente ideológico.

El patriarca del progresismo español no dudaba en intervenir en la vida sentimental de sus discípulos, como hace cuando Costa se enamora de una muchacha de clase media, religiosa, y por tanto de conquista difícil. A la consulta del discípulo, Giner contestará aconsejándole el camino recto: hay que ir con la verdad por delante. “Usted no es un hombre. Es una categoría”, le escribe el pobre enamorado, que se apresura a no seguir, por una vez, las exhortaciones del maestro.[14] Pero su reputación de liberal y “racionalista”, como él mismo se había declarado, le precede e impide cualquier compromiso. La familia de la joven Concepción no quiere saber nada de ese hombre con fama de librepensador y escasos recursos. El noviazgo se termina a pesar del cariño de la muchacha y añade una nueva frustración a las que Costa, con poco más de treinta años, lleva ya acumuladas.

Nada de todo eso le impide proseguir su carrera intelectual y en estos años escribe, con una energía desbordante, libros de historia (Cuestiones celtíberas: la religión, 1877; Organización política, civil y religiosa de los celtíberos, 1879); de literatura (La poesía popular española y mitología celto-hispana. Introducción a un tratado de política sacado textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la Península, 1881); de derecho (La vida del derecho, 1876; Derecho consuetudinario del Alto Aragón, 1877-1880; Teoría del hecho jurídico individual y social, 1880; La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, 1883; Derecho municipal consuetudinario de España, 1885; Plan de una historia del derecho español en la antigüedad, 1887-1900); de política (Estudios jurídicos y políticos, 1884) y de organización social (El comercio español y la cuestión de África, 1882; Tranvías y ómnibus; estudio de derecho administrativo, 1883; Los ayuntamientos y las alineaciones de calles, 1889). Es imposible ni siquiera intentar hacer algo más que una breve referencia a los incontables artículos, estudios o conferencias que dedica a toda clase de asuntos, desde la esclavitud en Cuba a los dioses infernales de Lusitania, pasando por la formación de las nieblas, la transmisión de la fuerza motriz a grandes distancias o la vida fuera de la Tierra.

“Soy aragonés; español por dos veces”, escribirá más adelante, y en ese patriotismo, en ese apego radical a su país está la raíz que le permite sobreponerse a todos los obstáculos.[15] Desde muy temprano, cuando funda el Ateneo Oscense para la mejora de la agricultura en su provincia, Costa liga su suerte a la del progreso de su patria. Jamás será capaz de discernir el destino personal del colectivo. Su tendencia temprana a la oratoria y su afición a los grandes efectos teatrales, al patetismo y a la confesión, reflejan a la perfección esa capacidad para integrar en una unidad comprensiva un país que es, de por sí, todo un universo.

Porque Costa accede con toda naturalidad, y desde el primer momento, a una dimensión sobrehumana y cósmica. Ya en la modesta tribuna del Ateneo de Huesca, a los diecisiete años, se las arregla para evocar con elocuencia los designios más indescifrables de una Naturaleza que por su entidad y sus efectos es equiparable a la Providencia divina. Costa será su profeta: su intérprete y su voz. Ahora bien, no hay nada de síntesis en esta visión honda y apasionada. Costa no llega a lo infinitamente grande por abstracción y deducción, por racionalización de los hechos. Al contrario, lo propio de su espíritu es acumular elementos concretos, datos y observaciones. Ante la infinita riqueza de la realidad, Costa, gigante terco y huraño pero también bondadoso, es incapaz de sacrificar nada. No sabe operar ese gesto cruel que es seleccionar para abstraer, clasificar y organizar prioridades.

De ahí su incapacidad para la política, que sin duda él mismo sospechaba, y sobre todo su forma de trabajo, ajena a cualquier sistematización. Cuando se pone a estudiar la doctrina política atesorada en el refranero y la poesía popular, acumula datos sin jerarquía ni método aparente. Lo mismo ocurre con el dialecto altoaragonés, con los usos consuetudinarios de su patria o con los árboles frutales. Fascinado por la realidad, Costa descubre todo un universo que va anotando en trozos de papel, hojas sueltas y volúmenes que van llenando estantes y cajas y habitaciones, para saltar de pronto a otra cosa, abandonando lo que entonces, desviado el interés que le dio nueva vida, parece otra vez una pobre ruina.

Quizá la universidad hubiera impuesto alguna disciplina en este torbellino, pero resulta difícil imaginarlo de otro modo. Costa sentía demasiado apego por lo concreto. Lo que le interesaba no era la regla general sino el hecho puntual, individualizado: aquel nogal, esta variante fonética, esa costumbre matrimonial. Cada vez que descubre una novedad, o una antigualla -para él es lo mismo- queda embriagado de felicidad, y con cada descubrimiento renueva un goce incomparable: el del artista que descubre un matiz, una perspectiva, un mundo, en rigor, inéditos, entregados sólo a su mirada comprensiva y enamorada. Para percibirlos basta con compartir esa forma de contemplación. Es muy fácil, parece decir Costa, a quien le resulta inconcebible que alguien permanezca indiferente ante tanta belleza. Por eso se enfada con sus lectores y su público cuando nota que no se conmueven. No entiende por qué no comparten su emoción. En el fondo, zafarse de la exaltación que ha de producir un trozo de lápida romana o un refrán popular de Teruel es negarse a entender al propio Costa.

Pero eso es lo genial de Costa. No hay distancia alguna entre su espíritu y todo aquello en que se recrea y de lo que se alimenta. El alma de Costa es el alma de su patria: multiforme, heterogénea, resistente a cualquier intento de uniformización. De tan individualista como es, Costa ni siquiera pertenece al campo de los antiilustrados. Parece un fenómeno natural, ajeno y previo al dictado racionalizador de la Ilustración. Su patriotismo es una forma de identificación absoluta, radical, sin la menor fisura, con lo que se nos aparece como una selva frondosa, inabarcable, saturada, como él mismo imaginaba las selvas africanas, de resonancias y signos por descifrar. Por eso del más mínimo rastro, de la observación más insignificante, deduce un universo entero, y en el hecho más trivial descubre tesoros de experiencia, de belleza y de poesía.

El historicismo de Costa responde a los mismos móviles: se emociona hasta las lágrimas ante cualquier rastro del pasado, por muy cochambroso que parezca. Como no podía ser menos, está obsesionado por la continuidad. Costa aborrece cualquier corte en la sucesión, cualquier ruptura que interrumpa la ronda perpetua de las evocaciones. De ahí su aversión a la violencia, que abre siempre una herida donde se pierde la memoria. Para él, nada está definitivamente acabado mientras suscite un solo recuerdo, es decir mientras siga relacionado, aunque sea indirectamente, con ese movimiento perpetuo de correspondencias en que consiste la vida. Costa se ha propuesto salvar las cosas del olvido: resucitarlas.

En el preliminar a su Tratado de política sacado textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la Península, que trata de establecer la constitución política ideal de España rastreando la poesía popular, evoca el mito de Orfeo, capaz de devolver los muertos a la vida, y recuerda que en la mitología griega Apolo es el inventor de la lira y de la ley.[16] Y es que con la poesía y con la música -con la oratoria por tanto-, los muertos saldrán de sus tumbas y se alzarán de nuevo las antiguas ciudades

Queda por ver, claro está, qué muertos y qué ciudades va a escoger el artista para infundirles nueva vida. Por mucho que a él le gustaría no tener que elegir y prestar su aliento a la totalidad, Costa es un ser humano (cuánto debió de sufrir por no ser más que eso, un hombre…) y ha de seleccionar una posibilidad entre las muchas que se le ofrecen. Pues bien, el criterio por el que Costa va a guiarse en su tarea restauradora será el del liberalismo. Como en España los liberales siempre habían querido hacerse con la bandera de la tradición, el esencial conservadurismo de Costa se encuentra menos violentado de lo que lo estaría en otro país.

Ya lo hemos visto adscrito a las posiciones liberales y, aunque muy alejado de cualquier posición revolucionaria o republicana, declararse “racionalista” en lo religioso -lo que equivale por entonces a una declaración de agnosticismo- y, en lo comercial, librecambista. Costa se niega a cualquier compromiso con los conservadores. El antiguo labrador sabe que los aranceles con los que éstos dicen querer defender la agricultura española no le protegen a él, sino a los grandes terratenientes cerealistas.

Pero esta opción, de orden puramente político, está fundamentada en otra más honda. El liberalismo de Costa se inspira en una idea tradicional de las libertades y del régimen político de su país. Ya los constitucionalistas gaditanos, en 1812, cuando luchaban contra la invasión francesa y la restauración del absolutismo, habían establecido la idea de que la monarquía absoluta española era una perversión de la realidad histórica del país. La tradición pactista y foral encarnada en la monarquía nacional de Isabel y Fernando se bastardea en la idea imperial de Carlos V, que destruyó las libertades municipales al aplastar el movimiento comunero, y en el poder absoluto de Felipe II, que arrasa los antiguos fueros con la destrucción de las instituciones del reino de Aragón. Las libertades quedan sojuzgadas durante casi tres siglos: otro tanto, dice Costa, duró el sueño de Segismundo en su cueva.[17] Empiezan a despuntar en el XVIII, cuando un grupo de ilustrados, en particular el partido aragonés del conde de Aranda, se ocupa de restaurarlas para devolver a España a su antigua prosperidad.

Por desgracia, el final del absolutismo no llegará de la mano de este movimiento pacífico y reformista, sino con la violencia y la guerra, lo que Costa llama, siguiendo a algunos grandes liberales, la revolución española. Pero aunque así sea, aunque haya hecho falta la abdicación de un rey, la entronización de un intruso, una guerra de independencia, la posterior restauración de la monarquía y más de un enfrentamiento sangriento entre españoles, el balance de la instauración de las libertades políticas, cumplida en el siglo XIX, es positivo.

Es positiva la neutralidad de la Corona ante el Estado, la tolerancia religiosa, la libertad de imprenta, la distinción de los poderes, la representación parlamentaria, la responsabilidad ministerial y, al fin y al cabo, el gran triunfo del liberalismo político, que es la constitución de la ciudadanía, fuera de estamentos y barreras. La revolución liberal española, a la que Costa dedicó un estudio juvenil y apasionado,[18] ha destruido el Antiguo Régimen: “El absolutismo ha muerto, y no resucitará al tercer día, ni al tercer año, ni en la consumación de los siglos. (…) Dios -remacha un Costa que acaba de perder la fe- está con la libertad.”[19]

Esta adhesión que parece incondicional, de tan alto como es el valedor, no está exenta de matices críticos. La libertad política reivindicada por la revolución española y luego instaurada en largas luchas a lo largo de todo el siglo XIX es una libertad general, única, abstracta. Su función acaba siendo homogeneizadora, igualitarista, arrasadora de las singularidades y las diferencias. A Costa, enamorado del matiz, de la distinción, del individuo irreductible a cualquier generalidad, no le basta con lo que considera una pura entelequia. Literalmente, no sabe lo que hacer con ella. Costa quiere una libertad real, plasmada en un hecho, en un gesto, en una actitud: una libertad que se agota en su actualización y que es intransferible a cualquier otro movimiento. Costa sueña con una libertad del aquí y del ahora, ajena por completo a la libertad formal, para él irrespirable, del liberalismo clásico.

Pero hay más. Costa cree advertir que esa libertad abstracta encierra un peligro serio, como es el de la uniformización. Y no puede por menos de relacionar esa tendencia natural de la libertad puramente política con el pecado que la marca desde su nacimiento, que no es otro que el hecho revolucionario. En vez de apelar a la opinión pública y confiar en ella para ir introduciendo las reformas poco a poco, a medida que la opinión las fuera aceptando, los liberales prefirieron instaurarlas por la fuerza, con brusquedad, desaprovechando todo aquello que en la propia tradición española resultaba aprovechable para sus fines.

A pesar de todas sus declaraciones, los liberales españoles no han sabido renovar el pasado. En vez de retomar la tradición allí donde el absolutismo quiso destruirla, en vez de recoger amorosamente el testigo de las antiguas libertades y traerlas de nuevo a la vida, han preferido volverse a un modelo extranjero: el francés, es decir el jacobino. A los antiguos reinos, modelos de libertad y autonomía, prefirieron el centralismo. Y en vez del Cid en Santa Gadea, terror de los reyes absolutos, custodio de las libertades del pueblo, austero guardador de la ley, han elegido la omnipotencia del Estado: una fórmula gélida, intemporal, sin sangre ni verdadera vida. Y sin embargo ¡qué tesoros de liberalismo verdadero, de independencia de espíritu exhibe la tradición española! Costa los ve ahí, al alcance de cualquiera. Basta con exponerlos con mano de artista para que los españoles, que son sus verdaderos y últimos creadores, se adhieran de nuevo a ellos.

Por desgracia, no ha ocurrido así. Por eso, a finales ya del siglo XIX, cuando parece cerrado el ciclo de las revoluciones liberales, al modelo revolucionario francés, Costa opone las revoluciones inglesa y norteamericana. La primera legisla para un hombre abstracto y desarraigado de cualquier tradición, mientras que las otras dos dan la espalda a las abstracciones y defienden las libertades concretas, individuales y en buena medida tradicionales. En una palabra, los liberales españoles no han sido bastante conservadores. El liberalismo de Costa va revelando así su verdadero rostro, que es el del conservadurismo. En el fondo, Costa es liberal por amor a la tradición. De hecho, su linaje de pequeños labradores lo empujaba al carlismo, y fue un sacerdote carlista, José Salamero, quien le ayudó en sus primeros tiempos en Madrid. Aun así, Costa no cederá a la tentación carlista, y en su relación con Salamero se adivina la prudencia de éste, una prudencia muy eclesiástica, a la hora de cobrar una deuda imposible de pagar, como era el apoyo que siempre le prestó el sacerdote. (Costa, de hecho, intentó librarse de ella devolviéndole a Salamero diez mil reales, lo que provocó el enfriamiento temporal de las relaciones entre ambos.)

Punto esencial de este tradicionalismo enraizado en la vivencia sentimental del propio Costa es la propiedad de la tierra. Nunca les perdonará a los liberales el proceso de desamortización por el que se destruyó la propiedad municipal y comunal. Para él, la desamortización no es más que el despojo de los débiles. Durante toda su vida reivindicará la devolución del patrimonio usurpado en nombre de la libertad. En su lucha contra la desamortización, Costa, como el hidalgo manchego con los libros de caballerías, apelará a la tradición española de defensa de la propiedad comunitaria.

Como si fueran caballeros andantes, saca del olvido las teorías colectivistas, según él, de Vives, Mariana, Aranda, Olavide, Martínez Marina y Flórez Estrada.[20] Con ellos elabora la flor de una nueva caballería española: intervencionista, niveladora y compasiva. Casi tan socialista como evidentemente conservadora. Eso sí, radicalmente anticapitalista, tanto que, aun en lucha con el capitalismo, desconoce incluso el término. El gesto, más aún que por la línea ideológica que dibuja, importa por lo que es eternamente valedero en Costa, fuera de abstracciones y posiciones políticas: la capacidad para trasfundir en lo más quimérico un rastro de vida, un calor nacido, en este caso, del sufrimiento personal, de cuando Costa niño recorría el campo aragonés para ir a guardar las escasas viñas de su padre con un libro bajo el brazo.

A diferencia de Don Quijote, Costa desconoce la ironía. Tal vez algún destello de sorna campesina y baturra ilumina un párrafo, un quiebro de la argumentación, pero no suele ser lo más común. Su proyecto de recolectivización del campo español es de una seriedad absoluta, y con la misma ingenuidad se dirige a sus compatriotas. Costa está convencido de que el pueblo español es capaz de gobernarse a sí mismo. Las formas de recolectivización de la tierra han de ir acompañadas de la restauración de unas formas políticas que devuelvan al pueblo la capacidad de gestión de esos bienes. Y esas formas políticas han de ser las que el propio pueblo español se ha dado a sí mismo a lo largo de su historia: una democracia popular y colectivista. Costa confía en el pueblo español, en su fondo bueno, en su sabiduría y su vitalidad. En esa fe reside el fondo último de su liberalismo conservador.

Las libertades municipales, el refranero, la poesía popular… Todo es uno. La política es, literalmente, poesía, y a cada uno de los cuatro “Círculos del Derecho” corresponde un género poético: a la Costumbre, el Proverbio o la Canción; a la Ley, el Romance; al Código especial, el Poema o el Drama; al Código General, la Epopeya.[21] “Hay una política liberal que desenvolver y afianzar, una nacionalidad ibérica que reivindicar y redimir.” Y para eso hay que revelarle a ese pueblo dormido y enajenado todo “un mundo de belleza y sentimientos, ganarlo por el natural hechizo de la belleza a las ideas humanas y progresivas”.[22]

Así dibujará ante sus compatriotas los retratos ejemplares del Cid, héroe que reconcilia la independencia personal con el triunfo de la ley, y de la Reina Isabel la Católica, modelo de reina popular, en lucha siempre con la oligarquía parasitaria y defensora personal de la justicia. La imaginación de Costa le lleva a hacer de la reina la más romántica encarnación de la energía. Siempre al aire libre, claro. A Costa, como a Cervantes, no le da por lo urbano y no ve a la reina en la ciudad, rodeada de secretarios y banqueros, sino recorriendo a galope tendido las tierras de Castilla, en medio de un temporal deshecho, dispuesta a hacer justicia: una justicia personal, cumplida en nombre propio y en nombre del pueblo.[23]

La palabra justicia vuelve una y otra vez en el Costa de los años 1880. En la sinfonía universal, “a España le tocó cantar la justicia y la ley”.[24] Y es que el Derecho no es obra de unos legisladores eruditos o políticos; es emanación directa, plasmación en formas inteligibles y concretas del espíritu popular. ¿Quién es el Estado para traducir ese ideal? ¿Y los teorizadores del Derecho? ¿Los juristas? ¿Los diputados? Para Costa, todos estos personajes, por muy respetables que sean, forman una casta aparte, sin más contacto con la realidad española que “el ruido ensordecedor de la Puerta del Sol”. Son los representantes de una España oficial y momificada que nada tiene que ver con la España real, la España viva que ha creado su propio Derecho con un trabajo de siglos y ha sabido además plasmarlos en códigos que siguen teniendo validez y eficacia.

Frente a los intentos de codificación realizados desde el Estado, como es el Código civil de Alonso Martínez, Costa propugna, como principal fuente de Derecho, la tradición. Frente a la ley otorgada como expresión abstracta de una soberanía monopolizada por las instituciones oficiales de un Estado que es puro artificio, se alza la costumbre, sancionada por el uso y ratificada por una voluntad popular real, inmediata, práctica. La costumbre es el mejor valladar para las tentaciones avasalladoras de un Estado soberbio y prepotente.

En el fondo, Costa no desconfía sólo del poder político nacido del derrumbamiento del Antiguo Régimen. También recela del Derecho romano, monumento a la abstracción, a la jerarquía y al inmovilismo. Para luchar contra ellos realizará, con varios colaboradores -entre ellos Manuel Pedregal, significado krausista-, una gigantesca labor de recopilación que titula Derecho consuetudinario y economía popular de España. La obra, en la que el joven Unamuno, por entonces marxista a machamartillo, se ocupó del capítulo correspondiente a Vizcaya, recoge materiales sobre costumbres municipales de todas las provincias españolas. El panorama que trazan Costa y sus colaboradores es el de una resistencia de dimensiones épicas: resistencia al Derecho romano y al Estado en nombre de la igualdad y el libre albedrío, preconizados por el cristianismo y por el Derecho consuetudinario hispano-celta, cuyo rastro Costa encuentra en más de un uso, aragonés –por oposición al castellano, romano y abstracto según él- pero también nacional.

El apego de Costa a las libertades aragonesas desborda con mucho los límites del antiguo reino. Costa está proponiendo lo que llama una nueva política nacional, basada en la recuperación del Derecho genuinamente español, el elaborado durante la Edad Media, que es la época constituyente de nuestro país. De este Derecho nacional, expresado en la literatura y en las costumbres, se deducen algunos puntos básicos: el derecho a no obedecer, el derecho a la insurrección, el concepto del rey como magistrado -a sueldo- que ha de cumplir una función determinada, el rechazo de la tiranía y del absolutismo teocrático, el sentido democrático y liberal, la separación de la Iglesia y las instituciones de gobierno, la independencia política y la unidad nacional.

En su versión moral y psicológica, constituyen toda una descripción del carácter nacional español. Su cualidad más cuajada, el eje en torno al que gira todo el resto se resume en una palabra: libertad. El irremediable conservador que es Costa, atento siempre a rescatar y resucitar cualquier mínimo rastro del pasado, poeta del pretérito y sacerdote de la continuidad, entona en su madurez intelectual un canto prodigioso a la libertad y a la independencia. También es una declaración de confianza en su país y en su pueblo. Por eso el patriotismo de Costa, enraizado en la tierra aragonesa, se alza incluso más allá de las fronteras nacionales. El Costa de estos años, entre 1875 y 1890, está convencido de que España está llamada otra vez a cumplir una misión universal y que él, desde su puesto de teorizador y de poeta, de artista y de historiador, tiene una función que cumplir en la empresa grandiosa.

Claro que el país pintado por la desbocada imaginación de Costa es, a fuerza de ser libre, ingobernable. Mejor dicho, sería fácil de gobernar si los españoles estuvieran dispuestos a volver a la Edad Media o mejor aún, a una época mítica previa a cualquier institución general: una sociedad carente de poder central y organizada en instancias autónomas de poder que se equilibrarían entre sí con total independencia. La perspectiva no resulta forzosamente desagradable ni radicalmente utópica. Lo que pinta Costa es una sociedad que no necesita ser gobernada. La política resulta aquí una actividad superflua o restringida a su mínimo estricto. No hay Estado que regule su funcionamiento. Por eso, el pensamiento de Costa, al menos en esta primera etapa de la Restauración, hasta 1890, no es de orden político. En un país menos convulso habría encontrado un lugar donde seguir estudiando, escribiendo, soñando y, poco a poco, crear una escuela intelectual de Derecho, Historia y Literatura que habría acabado nutriendo al ideario de un partido liberal, casi seguramente, pero de matiz conservador.

No fue así. Ya hemos visto cómo se frustró, a su pesar, su carrera universitaria. Su soberbia y su terquedad le cerraron otras puertas. Al primer chasco amoroso se añadió uno nuevo, el de su idilio con la viuda de un amigo. Tuvieron una hija, llamada Pilar porque la Iglesia no admitió el nombre que quería ponerle su padre: Antígona, ni más ni menos, la heroína capaz de resistir a la ley en nombre de la justicia, un nombre que el propio Costa evocó al glosar el “derecho de no obedecer”.[25] Por razones no aclaradas, pero tal vez relacionadas con otra forma de intransigencia, esta vez la de sus amigos de la Institución Libre de Enseñanza, Costa no se casó con aquella mujer, con la que vivió unos meses de felicidad en Barcelona. De hecho, dejó de ser profesor en la Institución ese mismo año, 1883. A la frustración, se añadió el secreto en que se mantuvo el episodio.[26] Tampoco reconoció como hija a Pilar-Antígona, a la que a pesar de eso, y a pesar del nombre, sometió a unas exigencias intelectuales que la muchacha no se consideró nunca capaz de cumplir.

La carrera profesional de Costa, por otra parte, no acababa de cuajar. Profesor en la Institución Libre de Enseñanza, donde se ocupó del Boletín y de varias clases, ganó unas oposiciones a oficial letrado de la Administración Pública (lo que hoy es abogado del Estado), abandonando su destino en León cuatro años después, en 1879, para entrar como pasante en el bufete de un abogado madrileño. Aspira luego al puesto de vicesecretario del Banco de España, pero rechaza la oferta de recomendación que le hace Giner de los Ríos, y saca una plaza de notario, que le lleva a Granada, a Jaén y por fin a Madrid. Y como es especialista en buscarse problemas, publica un folleto preconizando una reorganización del notariado que equivale en la práctica a suprimir de un plumazo la muy prestigiosa casta en la que acababa de ingresar. La propuesta, como era de esperar, no le facilitó en nada la vida.

Por si todo esto fuera poco, desde los tiempos en que trabajaba en la casa de Hilarión Rubio en Huesca, viene sufriendo una enfermedad que va paralizándole poco a poco las piernas y los brazos. Costa, que se había sometido a un esfuerzo inhumano para saltar desde las huertas del Alto Aragón a los primeros puestos de la vida intelectual española, veía cómo su cuerpo dejaba de responderle. Cada vez tenía más dificultades para moverse e incluso para sostenerse en pie.

Pues bien, en torno a 1890, este hombre enfermo, desdichado en lo amoroso y desilusionado profesionalmente, se va a adelantar para tomar parte en la vida política española. Y lo hace con unas ideas que contradicen brutalmente el optimismo demostrado hasta entonces. “Yo no sé si para este país nuestro tan postrado queda ya en lo humano algún remedio: yo no sé si hemos caído tan hondo que no haya fuerza bastante poderosa a levantarnos.”[27] Así empezó el discurso pronunciado en 1892 en la Plaza de Toros de Barbastro, durante la presentación de una nueva organización, entre política y económica, llamada Liga de Contribuyentes. Poco antes había vuelto de Suiza, donde un especialista médico le certificó que su dolencia, una esclerosis múltiple, era incurable. Se recluyó en Graus, y fue en estos meses cuando empezó a considerar seriamente en abrirse camino en la política.

La última década del siglo continúa, por lo menos en apariencia, ese movimiento de normalización nacional que fue la Restauración. En 1890 se establece el sufragio universal masculino, con lo que las bases de la Constitución liberal de 1876 se amplían, al menos en derecho y tal vez prematuramente. El régimen del turno funciona bien. Conservadores y liberales se repartirán el poder con precisión matemática y sin contar con un electorado indiferente al juego político. Para Costa, vuelve a triunfar, aquello que la revolución de 1868 había desterrado. El acceso al poder de los liberales sella esta aparente revancha de la política vieja.

Su participación en la Liga de Contribuyentes de Ribagorza plasma bien su desconfianza. Ante la perspectiva ya definitiva de un pacto de poder entre conservadores y liberales, Costa se sale del sistema y propone una alternativa. Al personal político de la Restauración, opone la apelación a nuevos sectores sociales: no las clientelas tradicionales de los partidos, sino lo que se dio en llamar la “masa neutra”, o sea la nueva clase media, retranqueada de la actividad política, indiferente a las ideologías y más interesada por la estabilidad y la prosperidad que por las grandes ideas del siglo que se acaba. El doble rechazo culmina con un tercero: el de los modos de hacer política de los beneficiarios del sistema. Costa y la Liga de Contribuyentes reniegan de los usos caciquiles e intentan jugar limpio, desbrozar el sistema, limpiarlo de parásitos e intereses turbios.

Para su empresa, Costa encontrará dos aliados dispares: los institucionistas, que asisten al intento con simpatía aunque siempre de lejos, sin comprometerse demasiado; y una parte de la Iglesia muy atenta a los nuevos movimientos sociales. El acto de la plaza de Toros de Barbastro lo preside José Salamero, recién promovido al cardenalato por León XIII y que asiste al acto revestido con los signos de su nueva dignidad.

Entre cardenales e institucionistas, Costa pronunciará su durísimo discurso de desafío al sistema. El tono es tan tremendo, tan seria la acusación, que sólo cabe deducir una cosa en cuanto a los motivos que le impulsaron a dar aquel paso: su entrada en política no se debe a un acto de fe o de confianza en un ideal, sino a la pura desesperación. Pocos años antes había participado en un tribunal de oposiciones para proveer una plaza de catedrático de Derecho Natural. Como era de esperar, se le negó el puesto a su protegido, Alfredo Calderón, escritor y jurista amigo de Giner. Costa, indignado, se despachó en un informe al ministro del ramo: “Es inicuo, es inmoral, es antipatriótico, es infame lanzar a un hombre de su puesto, torcerle la voluntad, hacerle trabajar un año y otro año, consumiendo tal vez el patrimonio de su familia, esterilizar una aptitud que habría realzado el país, destruir un alma como en castigo de haberse tomado en serio la vida.”[28] Una expresión, la de “tomarse la vida en serio”, a la que Ortega y Maeztu volverán.

Es claro que Costa está hablando de sí mismo. Pues bien, este hombre que se ha tomado en serio la vida, una vez roto el impulso primero y perdida la fe que hasta entonces le movía, va a apelar no a la sociedad, como parecía lógico que hiciera, sino a esa institución que él mismo ha calificado una y otra vez de artificial y adventicia. Al Estado invoca para que cumpla una gran política de obras públicas que permita aprovechar la riqueza de la Península y haga posible una nueva colonización interior del país. De él espera que subsane el inmenso error de la desamortización y devuelva a los municipios sus tierras comunales. A él se dirige para que alivie la miseria de la nueva clase obrera con un sistema de pensiones y de previsión social… El Estado parece el único capaz de mitigar las desdichas de los españoles y hacer progresar la sociedad.

Por desgracia, el Estado español tenía por entonces ocupaciones muy urgentes. La primera era la guerra de Cuba, desencadenada tras el fracaso de las propuestas autonomistas y complicada hasta lo inextricable por la intervención de Estados Unidos. Una vez derrotada España, cuando el Desastre -irremediable- iluminó con luz tétrica, tan adecuada para la oratoria y el desplante, una sociedad mucho más rica y compleja de lo que entonces se dijo, empezaron a multiplicarse los diagnósticos agoreros. La historia oficial lo ha repetido incansablemente desde entonces: la guerra de Cuba fue una farsa en la que se condujo al matadero a miles de españoles engañados con un patrioterismo movido con los hilos turbios del interés y del orgullo. Aquellos hombres se sacrificaron sólo por el interés de unos cuantos cínicos y desalmados que se aprovecharon de la ingenuidad de los españoles.

Esta versión, fruto del desengaño, de la introspección atormentada o del rencor, tiene poco que ver con la realidad. Parte de un supuesto falso, como es la idea de que entre España y Cuba existía sólo una relación colonial. No era así. Por supuesto que la conducta de muchos españoles en Cuba fue inaceptable para cualquiera que respete la dignidad del ser humano; igual lo es, desde una cierta perspectiva, el hecho colonial en sí. Pero es que para los españoles Cuba formaba parte del territorio español al mismo título que una provincia de la Península. Así lo demuestran las declaraciones de casi todos los jefes políticos de entonces, desde Cánovas a los republicanos, y, lo que es mucho más, los sacrificios consentidos no ya sin protestas, sino con entusiasmo, por la población española.

Los soldados españoles no iban a Cuba engañados. Fueron a defender la integridad y la independencia de su país, amenazado primero por la insurrección y luego por Estados Unidos. Ganar la guerra contra la nueva potencia era imposible, y en eso nadie, en los círculos gobernantes, se equivocó nunca. Pero casi igual de improbable era una solución negociada. No se trataba de renunciar a algo al fin y al cabo adjetivo, como es un territorio colonial; había que ceder en la integridad territorial, en lo más esencial, aquello que cualquier nación considera irrenunciable. Incluso los escasísimos oponentes a la guerra de Cuba descartaban, casi todos, esa posibilidad. Costa estaba entre ellos, junto con Pi y Margall, Unamuno, Alfredo Calderón y algunos socialistas; pero él mismo rechazó la idea de una “solución deshonrosa”.

Otra cosa es decir que los liberales, entonces en el poder, no supieron evitar que las cosas llegaran a ese punto. Probablemente habría que haber atajado la cuestión mucho antes, evitando que degenerara hasta ese límite. Pero puestos en el trance, no quedaban más que dos opciones: la guerra o la independencia de Cuba. La posición antibelicista, por muy alto que proclamase su patriotismo, por muy realistas que fueran sus previsiones en cuanto a las fuerzas en juego, era puro derrotismo, y condenaba a quien la mantenía a una posición falsa. En el supuesto improbable de ganar la guerra España, los antibelicistas quedaban barridos del mapa. Pero no era mejor su posición en el caso contrario. Su victoria se fundaba entonces en el desengaño y el fracaso. ¿Qué frutos daría un trofeo así conseguido?

El descalabro llegó en junio de 1898, con la derrota naval en Santiago de Cuba y luego, en noviembre, con la firma del Tratado de París por el que España cedía los últimos restos de lo que se llamó su imperio y que era, en realidad, una parte de sí misma. Se había abierto una herida difícil de cerrar, porque había quedado a la intemperie la raíz misma del sentimiento nacional. Los españoles no habían sido capaces de defender su patrimonio, la integridad de la patria que les habían legado sus mayores.

Entre compasivo e irónico, comprendiendo lo irremediable de algunos sentimientos, Valera propuso una solución cervantina: que los españoles se dedicaran al pastoreo, como fue intención de Don Quijote tras ser derrotado por el bachiller Carrasco. Unamuno se tomaría en serio la propuesta y la elevaría a categoría interpretativa de la historia de España. Costa, por su parte, ante el abismo abierto por la derrota, redobla el esfuerzo y se lanza a una campaña política desenfrenada. Los supuestos son los mismos que en los años inmediatamente anteriores. Varían, eso sí, la intensidad del sentimiento y lo acuciante de la expresión.

“Ésta que creíamos nación de bronce, ha resultado ser caña hueca, verdadera tramoya.” “Propiamente, veníamos siendo una nación amorfa, una nación por constituir.” España no es más que una “nación frustrada”. “Con un suelo semiafricano y una población medieval, no era posible constituir una nación moderna.” Es necesaria una “total rectificación de nuestra historia”: nos enfrentamos al “problema de fundar España otra vez, como si no hubiera existido”. No queda más remedio que “restaurar la patria, o de lo contrario, acabar de una vez. Todo, menos seguir arrastrando un año y otro año nuestra agonía sin consuelo”.[29]

Es el diagnóstico tremebundo del antiguo imperialista, del patriota confiado hasta hace pocos años en la capacidad de su país para renovar la antigua gloria. El desengaño es tan monumental que no se habla sólo de incapacidad o de decadencia. Está en juego la posibilidad misma de sobrevivir como nación. Si los españoles han sido incapaces de defender una parte del territorio nacional, el resto puede serles arrebatado en cualquier momento. España entera corre el riesgo de desaparecer como nación soberana y convertirse en colonia de alguna de las grandes potencias imperiales. Y la catástrofe es cuestión de años, tal vez se mida por meses, por días, incluso por horas, y exige una acción inmediata, tajante, vertiginosa.

Ante esa perspectiva, que hace de los españoles representantes alucinados de una nacionalidad a punto de disolverse, Costa propondrá una acción basada en la renuncia. Hay que apartar cualquier ambición exterior, volverse hacia adentro, trabajar en la reconstrucción. Quien había ensalzado la figura del Cid hasta hacer de él un símbolo de la aportación de España a la cultura universal, lanza ahora un eslogan que se hará célebre: “¡Doble llave al sepulcro del Cid, para que no vuelva a cabalgar!”[30] Lógicamente, no tardará en ser considerado representante del peor pesimismo o incluso del más acerbo antipatriotismo.

Costa protestó por estas interpretaciones, que consideraba interesadas. A pesar de la difícil situación en la que había quedado, no le faltaba razón. Por muy brutal que fuera la expresión, Costa seguía sangrando por la herida y la manifestación radical de antiquijotismo, o incluso el más que probable rencor que aquellas palabras dejaban traslucir, no impedían que en ellas se manifestara también un dolor muy puro, aquilatado por la desgracia. El profeta de la desaparición de España, nuevo Ezequiel que describía ante sus contemporáneos un panorama apocalíptico, disimulaba apenas un corazón herido, dispuesto siempre a la compasión.

De ahí, seguramente, su inmenso éxito. La palabra de Costa, lejos de limitarse al registro incendiario y destructor, al clamor y a la imprecación, derramaba también algo de alivio sobre sus compatriotas. Bajo la reivindicación en apariencia prosaica de la famosa “política hidráulica”, que tan popular le hizo y que era tanto como sustituir el ejercicio siempre antipático y un poco sórdido de la política por el más neutro de la gestión administrativa y económica, latía un anhelo de redención que la metáfora del agua, tantas veces utilizada por quien era un consumado maestro en el arte de la palabra, resumía a la perfección.

En un discurso en Barbatro llegó a decir que por la mañana, al levantarse, escucha la voz del río que le hablaba y le contaba siempre lo mismo, “como una letanía”, la de la sangre que se pierde, estéril, por incapacidad de quien debía saber utilizarla para fertilizar España.[31] Aquella agua mudada en sangre significaba la posibilidad de una vida más plena, más satisfactoria y más bella. Ante sus oyentes, Costa abría un abismo, pero al fondo, y aunque fuera muy lejos, quienes le escuchaban percibían siempre un murmullo cálido y humano, lleno de ternura y, todavía, de fe.

En realidad, Costa seguía señalándoles una tierra prometida. Pero este paraíso no era el de aquella España prehistórica que años antes había descrito una y otra vez. El ideal lo resumía ahora una nueva consigna. La meta que debían marcarse los españoles era Europa, y el camino, la europeización. Por supuesto que ahora quedaba muy lejos cualquier proyecto imperial. De pronto, España ha retrocedido a un nivel africano. De posible potencia colonizadora, hemos pasado al estatuto de más que probable colonia. Pero ésa es una posición insostenible para un país y una cultura como la española. En esto, la resignación es imposible y no queda otro camino que recuperar el nivel que nos corresponde, que no es otro que el europeo. Para el Costa de estos años, un español sólo puede ser tal en Europa. Otra cosa es retroceder: africanizarnos, que equivale a desnacionalizarnos.

En un análisis muy fino de la naturaleza del alma española, recuerdo tal vez de su estancia de juventud en París, Costa afirma querer dejar de sentir “nostalgia del extranjero”. Hay una extrañeza del español con respecto a su propio ámbito vital, una incapacidad para identificarse plenamente con la circunstancia que le ha tocado vivir, que Costa describe con gran precisión, y a la que proporciona además una posible solución con esa propuesta europeizante que calará muy hondo entre sus contemporáneos. [32]En el fondo, Costa planteaba el ser de España como un problema vital y señalaba al tiempo una posible solución: Europa.

Este europeísmo no cobrará los rasgos de una abstracción o de un ideal. Ya en un mitin habían aparecido algunas consignas que resumían con crudeza el desencanto de muchos españoles. “La patria -se dijo allí- nos cuesta a los españoles más de lo que vale.”[33] Costa retomará la idea para patrocinar una propuesta de ahorro y contención del gasto. “Escuela y despensa” será el grito de guerra, la “nueva Covadonga y el nuevo San Juan de la Peña” del Costa de estos años de principio de siglo, obsesionado por dos asuntos que le parecen centrales: la educación de los españoles y lo que hoy llamaríamos su nivel de vida.[34]

Hay muchos otros, por supuesto, como son la descentralización, la simplificación de la administración del Estado, las reformas sociales, la red viaria, la propia política hidráulica. Pero todos giran en torno a los dos puntos centrales de la educación y la despensa, que señalan nuestra distancia con respecto a Europa. Para Costa, el problema es muy sencillo. Mientras la mayoría de los españoles sigan siendo analfabetos y se acuesten con hambre -como repitió incansablemente en sus discursos y sus escritos-, España no tiene ninguna posibilidad de redención.[35] Europa seguirá siendo una promesa incumplida y los españoles no podrán vivir con plenitud su destino histórico de hombres libres.

Tras su muerte, con frecuencia se le ha reprochado a Costa lo que se ha dado en llamar su “apoliticismo”. Es una crítica general al regeneracionismo, que adelanta soluciones técnicas a problemas que sólo pueden plantearse, según esto, en el terreno político. Supuestos los objetivos de escuela y despensa, ¿quién los ha de llevar a cabo? ¿De dónde saldrán los muchos millones que requieren? ¿Quién será el titular de las escuelas? ¿Quién el dueño de la tierra? Es cierto que ninguna de estas preguntas puede ser respondida con tecnicismos y que todas plantean una exigencia de naturaleza política. Pero el reproche, aunque no sea del todo injusto, encubre más un intento por esclarecer y justificar las posiciones de los propios comentaristas, entre los que destacó Azaña, que la voluntad de comprender la actuación del propio Costa.[36]

Porque lo que Costa intentaba hacer era encontrar una medida lo más amplia posible para los problemas de la sociedad española. El ahorro en el presupuesto, la reorganización de la Administración, la política hidráulica, la construcción de carreteras, el fomento de las exportaciones, la creación de un sistema de previsión social, la propia escuela y una alimentación correcta son propuestas mínimas, partes de un programa compartible por todos e inspirado por el sentido común. Más que ofrecer grandes soluciones, Costa se esforzaba por plantear los problemas en una perspectiva propiamente nacional. Todavía creía en un posible acuerdo sobre ciertos asuntos y confiaba en la virtud ya que no normativa, al menos conciliadora de la idea nacional.

Que no pudiera o no supiera plasmar esta idea en una acción política capaz de movilizar a sus compatriotas no quiere decir que la posibilidad no existiera. Al contrario. En vista de lo que ha sido la historia de España desde entonces, lo que se echa de menos es precisamente ese proyecto nacional, y si el drama de Costa tiene valor ejemplarizante es por agotarse su protagonista en el intento de hacerlo realidad. Así ocurre desde el primer momento, cuando funda en 1890 la Liga de Contribuyentes. Las campañas electorales de entonces se saldan con el fracaso y la humillación. Un cacique le obliga a pronunciar algunos de sus discursos en un corral miserable, donde tiene que sacar la cabeza por un ventanuco para poder dirigirse al escasísimo público. Otro contrata a una banda de música que se pone a tocar siempre que Costa abre la boca.

La candidatura no consigue superar el entramado de caciquismo, intereses creados y puestos encasillados desde el Ministerio de la Gobernación. Habiéndose estrellado antes contra el compadreo en la universidad, le ha llegado el turno de dejarse la piel en la política. Cubrirá a sus compatriotas de denuestos bíblicos –“no sé cuántos Jordanes habrán de caer en catarata purificadora sobre sus cabezas para renacer a vida digna”-, pero no ceja, y con la derrota en Cuba cree llegado el momento de lanzar otra vez el movimiento. Ahora no se trata de crear una liga al modo de las inglesas, es decir un movimiento efímero de la opinión pública, organizado para presionar al poder sobre un asunto específico. Costa quiere fundar un verdadero partido político, un instrumento de dimensión española, permanente, capaz de conciliar intereses muy diversos en un proyecto común de gobernación del Estado. Ha llegado el momento de fundar un verdadero partido nacional destinado a movilizar nuevas fuerzas sociales y dar la réplica a los liberales y a los conservadores del turno.

A pesar del éxito que el proyecto tiene en la opinión pública, Costa no logra su objetivo. Lo que iba para partido nacional se queda en Liga de Productores, y la acción política que debía renovar de arriba abajo el sistema canovista se reduce a ejercer un derecho arcaico, el de… petición, que consiste en enviar una queja a la reina regente. De revolucionario, el proyecto de Costa se ha quedado en aspirante a cortesano. Tampoco la extensión del plan sigue la idea de Costa. A principios de 1900, se celebra en Valladolid una asamblea nacional de las Cámaras de Comercio. Los participantes proponen un programa muy similar al de Costa en Aragón, y se dirigen, como él, a una nueva clase media, comerciante e industrial. La fusión parece lógica, pero la poca experiencia de Costa y seguramente su carácter, débil en el fondo a pesar de su energía, le llevan a aceptar la alianza en condiciones poco favorables.

Cuando la nueva Unión Nacional, ese mismo año de 1900, decida oponerse a la reforma presupuestaria del Gobierno, Costa aconsejará una acción gradual y prudente. Basilio Paraíso y Santiago Alba, los otros dos dirigentes del movimiento, preconizan por el contrario una oposición frontal que llevará a la convocatoria de la huelga de contribuyentes. La negativa a pagar los impuestos, muy popular en un primer momento, cede pronto, como era de prever, ante las medidas drásticas tomadas por el Gobierno, entre ellas el embargo del bufete del propio Costa. Costa había preconizado lo que llamó una revolución, un movimiento de reforma nacional encabezado por las clases medias. Todo se redujo a unas cuantas multas gubernativas. Al primer envite, el impulso se disolvió sin dejar rastro. España seguirá gobernada por los mismos que la han llevado al Desastre.

Tras el fracaso, Costa da por acabada la Unión Nacional. De sus tres dirigentes, Paraíso se afilia al Partido Conservador, Santiago Alba al liberal y Costa… al republicano. Obsesionado por la política como nunca lo había estado hasta entonces, intenta encontrar en la próxima coronación de Alfonso XIII, un muchacho de dieciséis años enfrentado a la tarea de renovar y modernizar España, un motivo para la movilización. Exige la abdicación a gritos, como una deuda que la Monarquía tiene para la nación a la que no ha servido: el nuevo republicano concedía una importancia sorprendente al “poder moderador”.[37] No lo consigue y su ingreso en la Unión Republicana, en 1903, obedece a su completa desilusión. Elegido diputado a Cortes en la candidatura republicana, no pone los pies en el Congreso, como si sintiera repugnancia en participar de esa España oficial que nunca le ha gustado. Tres años después, renuncia a su escaño. Entonces hablará de sí mismo, en una carta a un amigo, como de “una ruina psicológica tanto como fisiológica”.[38]

Al desencanto ha contribuido también el final desastroso de un pleito en el que Costa llevaba diez años comprometido como notario y en el que se ventilaba la propiedad de un legado millonario. Costa había mantenido, en contra de las pretensiones del administrador de las fincas, que los únicos herederos eran los habitantes de La Solana, un pueblo manchego del que eran representantes tres sacerdotes que figuraban como usufructuarios del legado. Pero cuando creía su objetivo cumplido, resultó que los sacerdotes habían vendido las fincas al obispo de la diócesis, burlando los intereses y lo que Costa pensó que eran las expectativas del pueblo.

Costa había creído ver en aquel pleito un ejemplo ideal de cómo se podía reconstruir la antigua propiedad comunal, siempre que hubiera buena voluntad. Al final, su gran idea se estrellaba otra vez en una red de intereses mezquinos. Y lo más amargo era que el pueblo de La Solana, todos aquellos Sancho Panzas a los que él había ofrecido la oportunidad de recuperar las antiguas libertades, no se habían movido ni una pulgada para reclamar lo que con tanta pasión se le decía que era suyo.[39]

Ahí estaba el problema de fondo. El caciquismo era una lacra atroz, pero de nada valían análisis tan sofisticados como los propiciados por Costa con su famosa encuesta del Ateneo, lanzada en 1901 y en la que participó lo más granado de la intelectualidad y la política españolas, si en los pueblos y en las capitales de provincia nadie se enfrentaba a quienes detentaban el verdadero poder político y económico. Esa fue la respuesta que le dieron Unamuno, Ramón y Cajal y la condesa de Pardo Bazán.[40] Por muy de lamentar que fuera el caciquismo, también era la única estructura que vertebraba, aunque en formas primitivas de organización, una sociedad arcaica.

En rigor, la condesa, Unamuno y Ramón y Cajal devolvían a Costa a su posición de años anteriores. El caciquismo no era más que la forma autóctona, muy bien organizada, de autogobierno. Así gestionada, la sociedad española no necesitaba de la política, mucho menos una política nacional. Las redes de clientelas organizadas por los caciques locales se bastaban y sobraban para gobernar España. Ese era el lado turbio y auténtico de aquella España mítica pintada por Costa en años anteriores. Y en ella se enredaba cualquier intento de reforma, ya fuera la de Francisco Silvela, el conservador llegado al poder tras el Desastre, o el del propio Costa. No quedaba más remedio que partir del caciquismo, de esa corrupción generalizada, de esa trama de intereses refractarios a cualquier ideal nacional o, lo que era lo mismo, europeizante.

Hacer política, pero disolviendo siempre cualquier proyecto en la red implacable de lealtades e intereses personales. Ante eso Costa, por temperamento, por educación, por el simple hecho de ser un hombre de su época, no sabe lo que hacer. Había pintado con los más bellos colores al pueblo español y ahora el pueblo español le devuelve ese comportamiento ajeno a cualquier ideal, de un realismo feroz. Enfrentado a un círculo vicioso en el que la acción depende de los intereses de quienes bloquean cualquier acción, sólo le queda un recurso: gritar, aullar su desesperación y su rabia contra… el pueblo español, un pueblo menor de edad, incapaz de libertad ni de responsabilidad. “Tribu de Berbería”, pueblo de cobardes, sin virilidad ni arrestos, “nación unisexual”, pueblo de mujeres, peor aún, “nación de eunucos.[41] Pero cuanto más feroces sean los insultos con que cubra a su auditorio, cuantos más denuestos vierta sobre él, más aplausos recibirá. Su popularidad, en estos años en que se desgañita y llega a llorar en las tribunas preconizando una ruptura que en el fondo le horroriza, crecerá como la espuma.

Como si intentara provocar el escándalo y la repulsa, completamente desesperado, llegará a asumir las posiciones más radicales. Niega cualquier legitimidad al Parlamento, afirma que sólo la sociedad tiene la capacidad de dictar leyes, rechaza de arriba abajo el sistema representativo. “El pueblo debe requerir la escoba y barrer esta banda macabra de momias escapadas del panteón de las historias muertas”.[42] Eso que gobierna España no tiene siquiera nombre político. Es una “necrocracia”.[43] Contra ella “todos somos -escribe- rebeldes y anarquistas… Hay que declarar ilegítima la Restauración… Hay que reducir la política republicana, en orden a sus relaciones con el poder a una sola cosa: a negarlo, a boycottarlo (sic), a extinguirlo hasta la raíz”.[44] Después de la “política poética”, es la hora de la “política nacional”, de “la política anti-política”.[45]

Y a medida que se despeñaba más y más hacia la izquierda, a medida que hace propuestas más extremas en contra del sistema oligárquico y caciquil de la Restauración, cada vez ocupa más importancia, en su imaginación, una figura mítica, capaz de cortar el nudo gordiano y despejar de una vez por todas la situación. Es el famoso “cirujano de hierro” de perfiles poco nítidos, que a veces parece el jefe de un régimen presidencialista, otras un Cromwell o un Bismarck de corazón tierno, “injerto en San Francisco de Asís”,[46] y otras un dictador implacable, capaz de “hundir el cuchillo en la gangrena”[47] y sajar con frialdad la herida purulenta.

No ha faltado quien ha querido ver en este “cirujano”, “escultor de pueblos” y artista de la política, un antecedente del autoritarismo fascista.[48] Si se entiende por fascista los adversarios del liberalismo, bien está, porque efectivamente el cirujano de hierro -dan ganas de escribir “el pobre cirujano de hierro”)- es plasmación de muchos de los fantasmas antiliberales españoles. Aun así, se reconocerá que la definición resulta un poco amplia. En cambio, si se le da a la expresión un tinte exclusivamente derechista, es un error completo. Cuando invoca la “tutela política” de los pueblos, Costa suele pensar en el organicismo de Giner de los Ríos y los institucionistas, poco amantes del liberalismo y menos aún de la democracia.[49]

Lógicamente, si algún color político caracteriza al cirujano de hierro, es más el que suele amparar a las dictaduras de izquierdas, de las que inspiraron al fascismo, justamente. Encarna un proyecto de corte igualitario, redistributivo a la fuerza y radicalmente desconfiado de la iniciativa de los individuos. De hecho, la “política de calzón corto”, de la que el cirujano es la encarnación personal, está dirigida, incluso en su formulación, contra esa clase ilustrada y moderna, “de levita y americana”, que había gobernado España demasiado tiempo: todo el que había dado de sí la acción liberal.[50] En lucha contra el caciquismo, causante del “verdadero separatismo” que ha empezado a asomar su rostro disgregador después del Desastre, a Costa no se le ocurre otra cosa que invocar el fondo prehistórico del pueblo español y lanzarlo a destruir la obra de los últimos cien años de liberalismo.[51]

En el fondo, el sesgo que se le dé a esta posición es indiferente, y así lo corrobora la historia española posterior, siempre que se entienda bien el poso de desesperación del que nace este ataque frontal al liberalismo. Demostrada la indiferencia de los españoles ante el desastre nacional, se hunde la confianza de Costa en la posibilidad de la democracia liberal en España. Costa deja de creer en el sistema liberal reinstaurado por Cánovas tomando por base una tradición centenaria, inaugurada por lo que había llamado en su juventud “revolución española”. El proyecto liberal ha sido estéril. Y es entonces, justamente, cuando deja de creer en el pueblo español: Costa pierde la fe en los españoles cuando pierde la fe en el liberalismo. Por eso, para este Costa triste y desengañado, los españoles no son hombres en el sentido moderno de la palabra. Ni lo son en el sentido cristiano, ni siquiera biológico: hará falta una “neurocultura” para que los españoles se pongan al nivel de los pueblos occidentales.[52] Europa empieza a ser un ideal inalcanzable. Significa una “humanidad de naturaleza distinta a la nuestra”.[53]

Curiosamente, pocos años antes, Costa había escrito a Giner de los Ríos, su amigo y maestro, una carta rabiosa: “Si volviera a nacer no seguiría el camino que he seguido. Para ser un pedagogo completo, práctico, ha tenido usted el inconveniente de encasillarse temprano en el presupuesto de la nación, que le ha incapacitado para saber (no con la cabeza, sino con la experiencia propia) lo que son veinte mil o veinticuatro mil reales, lo que es tener que ponerse la mesa con las propias manos todos los días en España y hoy. Le ha incapacitado para saber que la vida es más compleja de lo que parece a la simple vista, que no es una línea recta ni un plano corrido como suele parecerle al empleado, que usted, desde su mulo, insulta a los peones que arrastran los pies llagados y a quien muy ufano y como mérito propio va dejando atrás…”[54]

No se sabe si llegó a enviar aquel exabrupto. Lo cierto es que en estos años se aproxima más que nunca a la literatura más tremenda de los regeneracionistas de la escuela de los Ysern y los Mallada, y se pone a dictar diagnósticos acerca de la imposibilidad fisiológica y racial de los españoles para la modernidad. Falta de fósforo, carencias en el sistema nervioso… algo falla en la constitución de un pueblo que acepta servir una y otra vez de víctima propiciatoria. Si no, no se explica “la actitud sumisa y pasiva para con sus expoliadores y secuestradores; ¿por qué en vez de echarlos contemporiza con ellos; para qué los quiere, qué falta le hacen?”[55] Para el epitafio de una nación que ha dejado de existir, recomienda que se escriba: “Aquí yace España, muerta porque no supo odiar y maldecir.”[56]

En vez de las visiones de prosperidad y de riqueza de los primeros años, ahora transcribe pesadillas atroces: “Ha surgido del fondo de la bahía de Cavite una urna gigante, bautizada allá en tiempos con el nombre fatídico de Reina Cristina, que guardaba en su vientre ochenta cadáveres de oficiales hijos del pueblo. Esos muertos se han alzado, envueltos en esta tela querida que fue símbolo y heredera de la patria y que no es ya más que un sudario y yo los veo, en la oscuridad de la noche, que me miran sin ira, tristemente, como una reconvención suave, callada, mezclada de compasión, diciéndome nada más: ‘¿qué te habíamos hecho nosotros?, ¿por qué nos dejaste morir?’ Y yo no sé qué responderles; yo no sé más que estremecerme de angustia y de vergüenza, porque tienen razón; porque es verdad que no los mataron los yanquis; los mató su país, y yo he tenido mi parte en ese asesinato; porque he consentido y sigo consintiendo…”[57]

Retirado en Graus, sin dinero, solo, aislado y asediado por una popularidad que no le sirve de nada, convertido en símbolo de algo que no le gusta[58], Costa pasa los últimos años de su vida trabajando diecisiete horas diarias, en un desorden fabuloso, durmiendo sin cambiarse de ropa y cenando de madrugada. Como siempre, le obsesiona el tiempo. Necesita apurar hasta el último momento, aprovechar cualquier instante, no perder ni un solo minuto. Pero su cuerpo de gigante, abrumado por lo que había llamado sus “tristezas patrióticas”[59], no le responde y cuando va a Madrid en busca de documentación para una novela histórica que está escribiendo -una melancólica reflexión sobre la colonización romana de la España primitiva-, tienen que bajarle y subirle de la biblioteca del Ateneo en un sillón.[60]

En un último repunte de energía, en 1905, informa en una comisión parlamentaria en contra de la ley de represión del terrorismo que pretende hacer aprobar Antonio Maura en 1905. Uno de los últimos actos políticos de quien por entonces preconiza algo parecido a una dictadura de izquierdas será una defensa a ultranza de las libertades individuales, en nombre de la Constitución liberal de 1876 y en contra de un político que desde posiciones conservadoras parece haber emprendido al fin el programa de reformas administrativas que Costa preconizó en años anteriores… En 1907, escribirá un informe declarándose radicalmente en contra del programa de Antonio Maura de reconstrucción de la Marina española, un proyecto muy similar al que él mismo preconizó con entusiasmo lírico y contagioso en sus años juveniles.[61]

En 1911, sin el menor asomo de resignación, fallece Costa en su ciudad aragonesa. El sepelio se convierte en una grandiosa manifestación de duelo nacional. El homenaje es sincero, aunque demasiado aparatoso. Coloca a Costa en esa “necrocracia” que gobierna a España, símbolo perpetuo de una imposible política nacional y víctima de un prodigioso esfuerzo de destrucción del liberalismo al que él mismo había contribuido como pocos. Antes incluso de que empezara el siglo, Costa había resumido en su biografía la línea ideal de lo que en años venideros iba a ser la historia de su país. Hasta hoy, casi todos los regímenes y los partidos que han gobernado España -Primo de Rivera, los republicanos, Franco, los socialistas- han reivindicado su figura y su legado.

[1] El arbolado y la patria, Madrid, Biblioteca Costa, 1912, vol. IV, pp. 20-21. Salvo indicación en contra, las obras citadas son del autor tratado en cada capítulo.

[2] Ibid., p. 2.

[3] Estado de la Marina española y medios de fomentarla, en Marina española o la cuestión de la escuadra, Madrid, Biblioteca Costa, 1913, vol. V, p. 68.

[4] Ibid., p. 83.

[5] Porvenir de la raza española, Discurso de 1883, en Estudios jurídicos y políticos, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1884, pp. 262, 270 y 271.

[6] George J.G. Cheyne, Joaquín Costa, el gran desconocido. Esbozo biográfico, Prólogo de Josep Fontana, Madrid, Ariel, 1972, p. 38.

[7] Ideas apuntadas en la Exposición Universal de 1867 para España y para Huesca, Huesca, Imprenta de Antonio Arizon, 1868, pp. 73 y 76.

[8] Ibid., p. 10.

[9] George J.G. Cheyne, Joaquín Costa, el gran desconocido, ed. cit., p. 71.